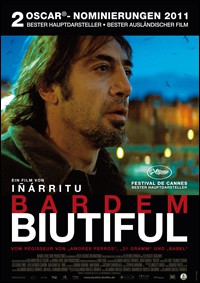

Ohne Mexiko wäre die heutige Kinolandschaft wohl um einiges ärmer, stammen doch gleich drei der derzeit visionärsten Regisseure aus dem mittelamerikanischen Staat. So zeichnen die befreundeten Filmemacher Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón und Alejandro Gonzáles Iñárritu mit «Pans Labyrinth» (del Toro), «Children of Men» (Cuarón) sowie «21 Gramm» und «Babel» (Iñárritu) für einige der besten und aufwühlendsten Filme der letzten Jahre verantwortlich. Dabei ist Iñárritu wohl zweifellos der große Poet unter den dreien. Mit seinem neuesten Werk «Biutiful», welches unter anderem von Cuarón und del Toro produziert wurde, stellt er dies nun ein weiteres Mal unter Beweis. Auch wenn das Drama erneut eine dichte Atmosphäre und ausgezeichnete Darsteller vorzuweisen hat, erreicht es diesmal bedauerlicherweise nicht die emotionale Wucht seiner Meisterwerke «Babel» und «21 Gramm».

Ohne Mexiko wäre die heutige Kinolandschaft wohl um einiges ärmer, stammen doch gleich drei der derzeit visionärsten Regisseure aus dem mittelamerikanischen Staat. So zeichnen die befreundeten Filmemacher Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón und Alejandro Gonzáles Iñárritu mit «Pans Labyrinth» (del Toro), «Children of Men» (Cuarón) sowie «21 Gramm» und «Babel» (Iñárritu) für einige der besten und aufwühlendsten Filme der letzten Jahre verantwortlich. Dabei ist Iñárritu wohl zweifellos der große Poet unter den dreien. Mit seinem neuesten Werk «Biutiful», welches unter anderem von Cuarón und del Toro produziert wurde, stellt er dies nun ein weiteres Mal unter Beweis. Auch wenn das Drama erneut eine dichte Atmosphäre und ausgezeichnete Darsteller vorzuweisen hat, erreicht es diesmal bedauerlicherweise nicht die emotionale Wucht seiner Meisterwerke «Babel» und «21 Gramm».Erzählt wird von dem Familienvater Uxbal (Javier Bardem), der getrennt von seiner manisch-depressiven Frau (Maricel Álvarez) in ärmlichen Verhältnissen in einem Vorort von Barcelona lebt. Um sich über Wasser zu halten und vor allem für seine beiden Kinder (Hanna Bouchaib, Guillermo Esterella) zu sorgen, verdient er sein Geld mit allerlei kleinkriminellen Aktivitäten. Als er eines Tages jedoch erfährt, dass er an Prostata-Krebs erkrankt ist und nur noch wenige Monate zu leben hat, versucht er, seine Angelegenheiten so gut es geht in geregelte Bahnen zu bringen. Doch je entschiedener er sich darum bemüht, sein Leben zu ordnen, umso mehr scheint es aus den Fugen zu geraten.

Alejandro Gonzáles Iñárritus ersten drei Kinofilme «Amores Perros» (2000), «21 Gramm» (2003) und «Babel» (2006) werden gern als Trilogie über Tod, Schicksal und die Koexistenz der Menschen zusammengefasst. Mit der eingängigen und komplexen Thematisierung von Gewalt und Leid erforschte er darin zwischenmenschliche Beziehungen und deren Abgründe auf eine Art, die durch ihre emotionale Aufgeladenheit und eine erschütternde Tragik noch lange nachwirkte. Nach dem Abschluss jener Trilogie hatte Iñárritu nun jedoch erstmal genug von allzu kompliziert verschachtelten Geschichten, zeichneten sich seine Werke bis dato doch stets durch mehrere gleichberechtigt nebeneinander herlaufende und miteinander verwobene Handlungsstränge aus, die einer nichtlinearen Chronologie folgten.

Alejandro Gonzáles Iñárritus ersten drei Kinofilme «Amores Perros» (2000), «21 Gramm» (2003) und «Babel» (2006) werden gern als Trilogie über Tod, Schicksal und die Koexistenz der Menschen zusammengefasst. Mit der eingängigen und komplexen Thematisierung von Gewalt und Leid erforschte er darin zwischenmenschliche Beziehungen und deren Abgründe auf eine Art, die durch ihre emotionale Aufgeladenheit und eine erschütternde Tragik noch lange nachwirkte. Nach dem Abschluss jener Trilogie hatte Iñárritu nun jedoch erstmal genug von allzu kompliziert verschachtelten Geschichten, zeichneten sich seine Werke bis dato doch stets durch mehrere gleichberechtigt nebeneinander herlaufende und miteinander verwobene Handlungsstränge aus, die einer nichtlinearen Chronologie folgten.  «Biutiful» ist daher nun mit Ausnahme des Rahmens durchgehend linear erzählt und beschränkt sich auf eine wesentliche Hauptfigur. Trotzdem kommen auch einige der Nebencharaktere nicht zu kurz, wenn sie zwischendurch auch immer mal wieder kurzzeitig in den Mittelpunkt gerückt werden. Und dennoch fehlt dem Film insgesamt die erzählerische Raffinesse, die Iñárritus vorherige Werke noch zu etwas wirklich Besonderem gemacht hat. Gerade «Biutiful» hätte eine originellere Struktur durchaus gut getan, setzt sich die Handlung des Dramas doch aus einigen bereits weithin bekannten Elementen zusammen. Iñárritu geht es aber im Grunde weniger um die Geschichte an sich als vielmehr um die Behandlung des zentralen Themas. So benutzt er das von ihm gewählte Einzelschicksal, um über den Tod, vor allem aber das Leben, seine Vergänglichkeit und die persönliche Hinterlassenschaft zu reflektieren. In der eigentlichen Handlung geschieht dabei nicht viel.

«Biutiful» ist daher nun mit Ausnahme des Rahmens durchgehend linear erzählt und beschränkt sich auf eine wesentliche Hauptfigur. Trotzdem kommen auch einige der Nebencharaktere nicht zu kurz, wenn sie zwischendurch auch immer mal wieder kurzzeitig in den Mittelpunkt gerückt werden. Und dennoch fehlt dem Film insgesamt die erzählerische Raffinesse, die Iñárritus vorherige Werke noch zu etwas wirklich Besonderem gemacht hat. Gerade «Biutiful» hätte eine originellere Struktur durchaus gut getan, setzt sich die Handlung des Dramas doch aus einigen bereits weithin bekannten Elementen zusammen. Iñárritu geht es aber im Grunde weniger um die Geschichte an sich als vielmehr um die Behandlung des zentralen Themas. So benutzt er das von ihm gewählte Einzelschicksal, um über den Tod, vor allem aber das Leben, seine Vergänglichkeit und die persönliche Hinterlassenschaft zu reflektieren. In der eigentlichen Handlung geschieht dabei nicht viel. Nichtsdestotrotz gelingt es dem talentierten mexikanischen Regisseur durch seinen ansonsten konsequent beibehaltenen Stil das Interesse des Zuschauers über einen Großteil der stolzen Laufzeit von zweieinhalb Stunden aufrechtzuerhalten. Jede Szene hat ihre Daseinsberechtigung in einem großen Ganzen. Bei gemächlichem Tempo, mit langen Einstellungen und virtuos arrangierten, symbolträchtigen Bildern, lässt Iñárritu seiner künstlerischen und poetischen Ader freien Lauf. In meist kühlen Kompositionen zeichnet er dabei zugleich auch ein überaus realistisch wirkendes Porträt der multiethnischen Vororte Barcelonas. Gerade diese Authentizität ist es, die einzelne Stationen der letzten Monate in Uxbals Leben so erschreckend macht. Dabei kommt der ohnehin schon dichten Atmosphäre die mal dezent eingesetzte, mal in den Vordergrund drängende minimalistische Filmmusik von Gustavo Santaolalla sehr zu Gute, der schon bei Iñárritus bisherigen Werken für die passende musikalische Untermalung sorgte und im Fall von «Babel» dafür sogar mit einem Oscar geehrt wurde.

Getragen wird der Film zu großen Teilen aber auch durch die grandiose Leistung seines Hauptdarsteller Javier Bardem («Das Meer in mir», «No Country for Old Men»). Mit einer unglaublichen Präsenz füllt der Oscarpreisträger die Rolle aus, für die er in diesem Jahr erneut für einen Academy Award nominiert und im letzten Jahr als bester Hauptdarsteller beim Filmfestival in Cannes ausgezeichnet wurde. Allein schon mit seinem leidenden Blick gelingt es ihm, die komplexe Psyche und die Emotionen seiner ambivalenten Figur greifbar zu machen sowie die melancholische und tieftraurige Grundstimmung des Films entscheidend mitzuprägen.

Getragen wird der Film zu großen Teilen aber auch durch die grandiose Leistung seines Hauptdarsteller Javier Bardem («Das Meer in mir», «No Country for Old Men»). Mit einer unglaublichen Präsenz füllt der Oscarpreisträger die Rolle aus, für die er in diesem Jahr erneut für einen Academy Award nominiert und im letzten Jahr als bester Hauptdarsteller beim Filmfestival in Cannes ausgezeichnet wurde. Allein schon mit seinem leidenden Blick gelingt es ihm, die komplexe Psyche und die Emotionen seiner ambivalenten Figur greifbar zu machen sowie die melancholische und tieftraurige Grundstimmung des Films entscheidend mitzuprägen. Doch trotz dieser einnehmenden Performance und eines sehr intimen Blicks in die (Gefühls-)Welt des Protagonisten, bleibt eine gewisse Distanz zu Uxbal und somit zu dem größtenteils aus seiner Perspektive dargelegten Geschehen bestehen. Der bewusst widersprüchlich angelegte Charakter der Figur sorgt auf der einen Seite zwar für Vielschichtigkeit, erschwert auf der anderen Seite aber auch den Zugang zu ihr, wodurch einige Szenen ihrer potenziellen Kraft beraubt werden. Uxbal wird einerseits als liebevoller Mensch gezeichnet, hat jedoch andererseits auch stets den Hang dazu, plötzlich aufbrausend zu werden. Er vermittelt illegale Einwanderer als billige Arbeitskräfte, um Profit aus ihnen zu schlagen, behandelt sie persönlich aber stets mit Respekt. Seine Kinder liebt er über alles und doch erwartet man jederzeit, dass ihm bei deren Erziehung auch mal die Hand ausrutscht. So weiß man bis zum Schluss nicht so recht, was man von diesem Uxbal eigentlich halten soll.

Zusätzlich dazu reißt einen aber auch die übernatürliche Komponente des Films hin und wieder aus der Handlung. Dass eine Geschichte wie die von «Biutiful» aufgrund ihrer Thematik auch in spirituelle Gefilde abgleitet ist nur allzu verständlich, doch wirkt Uxbals (zugegebenermaßen gelungen in Szene gesetzte) Fähigkeit, mit Toten zu kommunizieren angesichts der ansonsten so groß geschriebenen Authentizität sehr befremdlich. Auch wenn sie nur am Rande eine untergeordnete Rolle zu spielen scheint, ist sie für Uxbals Gefühlsleben von nicht zu unterschätzender Bedeutung und kratzt somit doch merklich an der so akribisch aufgebauten Atmosphäre.

Zusätzlich dazu reißt einen aber auch die übernatürliche Komponente des Films hin und wieder aus der Handlung. Dass eine Geschichte wie die von «Biutiful» aufgrund ihrer Thematik auch in spirituelle Gefilde abgleitet ist nur allzu verständlich, doch wirkt Uxbals (zugegebenermaßen gelungen in Szene gesetzte) Fähigkeit, mit Toten zu kommunizieren angesichts der ansonsten so groß geschriebenen Authentizität sehr befremdlich. Auch wenn sie nur am Rande eine untergeordnete Rolle zu spielen scheint, ist sie für Uxbals Gefühlsleben von nicht zu unterschätzender Bedeutung und kratzt somit doch merklich an der so akribisch aufgebauten Atmosphäre.Mit seinem zehn Jahre nach «Amores Perros» erstmals wieder vorwiegend in seiner Muttersprache gedrehten neuesten Spielfilm ist Alejandro Gonzáles Iñárritu also ausnahmsweise mal nicht der ganz große Wurf geglückt. Auch wenn er es erneut verstanden hat, emotional aufwühlende und ergreifende Momente subtil aufzuzeigen, erreichen diese in ihrer Gesamtheit aufgrund struktureller und erzählerischer Mängel leider nicht die lange nachhallende Wucht von Iñárritus letzten Arbeiten. Lässt man sich auf die Welt und die Sprache von «Biutiful» ein, bleibt das Drama im Großen und Ganzen zwar zweifellos ein guter Film, doch entpuppt sich Mexikos Beitrag zur diesjährigen Oscarverleihung in Anbetracht von Iñárritus Meisterwerken «21 Gramm» und «Babel» am Ende als kleine Enttäuschung

«Biutiful» ist ab dem 10. März in ausgewählten deutschen Kinos zu sehen.

Kloeppel: ‚«RTL aktuell» über Jahre erwachsen geworden‘

Kloeppel: ‚«RTL aktuell» über Jahre erwachsen geworden‘ sixx zeigt «American Teenager» doch nicht II

sixx zeigt «American Teenager» doch nicht II

Logger (w/m/d)

Logger (w/m/d) Redaktionsassistenz im Bereich Casting (m/w/d)

Redaktionsassistenz im Bereich Casting (m/w/d)  Redaktionsassistenz (m/w/d)

Redaktionsassistenz (m/w/d)