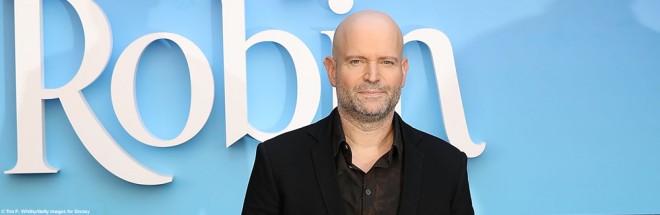

Regisseur Marc Forster: 'Die meisten Filme sind heutzutage viel zu lang'

Was hat Steven Spielbergs «A.I.» mit dem neuen Disney-Film «Christopher Robin» zu tun? Und wie denkt Marc Forster über die US-Altersfreigabe seiner jüngsten Regiearbeit? Der deutsch-schweizerische Filmregisseur steht Quotenmeter.de Rede und Antwort.

Filmfacts: «Christopher Robin»

- Regie: Marc Forster

- Produktion: Brigham Taylor, Kristin Burr

- Drehbuch: Alex Ross Perry, Tom McCarthy, Allison Schroeder

- Story: Greg Brooker, Mark Steven Johnson

- Darsteller: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss

- Musik: Geoff Zanelli, Jon Brion

- Kamera: Matthias Koenigswieser

- Schnitt: Matt Chessé

- Deutscher Kinostart: 16. August 2018

Diesem Film geht eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte voran: Einer der Produzenten sah vor vielen Jahren Steven Spielbergs «A.I.» – und ausgerechnet dieser ursprünglich von Stanley Kubrick erdachte Film brachte ihn auf den Gedanken, einen «Winnie Puuh»-Realfilm verwirklichen zu wollen. Marc Forster wiederum trug bei der Umsetzung von «Christopher Robin» einen anderen Film in Gedanken mit sich herum: Den Filmklassiker «Willkommen, Mr. Chance» mit Peter Sellers. Im Quotenmeter.de-Interview sprach Forster über diese und weitere Einflüsse auf «Christopher Robin» sowie darüber, dass ihm moderne Hollywood-Filme oft zu lang sind.

Nachfolgend findet ihr unser komplettes Gespräch mit «Christopher Robin»-Regisseur Marc Forster.

„

Ich finde es schade, dass es mittlerweile sehr zielgerichtet vorgeht im Filmemachen. Wir denken uns: Das ist für Kinder, das für Erwachsene, das für Jugendliche. Es gibt nur noch sehr wenige Filme, die sich an alle richten.

”

Marc Forster

Sie gefällt mir, aber mein ursprünglicher Ansatz war ein anderer. Ich war mit meiner Tochter unterwegs, und sie hat sich einen «Winnie Puuh»-Cartoon angeschaut, als sie mich gefragt hat: "Papi, kannst du nicht mal einen Film für Kinder machen?" Da habe ich ihr geantwortet: "Ach, weißt du – wenn, dann mache ich lieber einen Film für dich und für mich."

Das schwebte mir vor: So ein klassischer Familienfilm. Ich wusste zunächst bloß nicht, worüber. Jedenfalls, bis ich mir auch wieder einmal einen «Winnie Puuh»-Trickfilm angeschaut habe, und dachte: "Ach, warum nicht einfach Puuh?" Dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was mit dem Bär eigentlich so alles passiert ist. So kam «Christopher Robin» zustande. Mir war es auch sehr wichtig, Winnie Puuh einer neuen Generation vorzustellen. Denn es gibt, glaube ich, mittlerweile schon einige Kinder, die ihn gar nicht kennen oder zumindest nicht so mit ihm aufgewachsen sind wie ich. Ich, und viele andere in meiner Generation, haben dagegen eine sehr innige Beziehung zu Winnie Puuh, er weckt in uns nostalgische, wohlige Kindheitsgefühle und ist für uns als Erwachsene auch im Rückblick sehr interessant.

In einem gewissen Sinne hast du also wohl schon Recht, dass «Christopher Robin» ein Film ist, in den wir Erwachsene reingehen und unsere Kinder mitnehmen. Aber das, was ich drehen wollte, ist ein wirklich klassischer Disney-Familienspielfilm, so wie die, mit denen ich aufgewachsen bin. Einen dieser kleinen, charmanten Filme, die für wirklich alle gemacht sind, die sich an die ganze Familie gleichermaßen richten. Und ich finde es schade, dass es mittlerweile sehr zielgerichtet vorgeht im Filmemachen. Wir denken uns: Das ist für Kinder, das für Erwachsene, das für Jugendliche. Es gibt nur noch sehr wenige Filme, die sich an alle richten. Und das wollte ich ein klein wenig ändern.

Ihre Anekdote verstehe ich so, dass «Christopher Robin» also aus Ihrer Initiative heraus entstanden ist ...

Jein. Disney hat schon seit einigen Jahren die Idee eines «Winnie Puuh»-Realfilms, ich glaube seit etwa 15 Jahren. Auf die Idee dazu ist Brigham Taylor gekommen, einer der Produzenten des Films, und zwar, als er den Teddybären in Steven Spielbergs «A.I.» gesehen hat. Seither hat Disney viele, viele Drafts verfassen lassen, im Versuch, das Projekt in Gang zu bringen. Aber ich bin eines Tages auf Disney zugekommen und habe meine Vision für einen «Winnie Puuh»-Realfilm präsentiert. Das war im September 2016 und letztes Frühjahr haben wir bereits angefangen, zu drehen. Das ging dann auf einmal alles sehr schnell. Ich habe klare Vorstellungen mitgebracht, wie das Drehbuch aussehen sollte – und die gefielen Disney offenbar. Zuvor hatten sie gewisse Probleme, das Konzept an einen Ort zu bringen, der allen zusagt.

„

Ein Film, der mir vom Tonfall her immer sehr gefallen hat, ist «Being There» von Hal Ashby mit Peter Sellers in der Hauptrolle. Den hatte ich durchaus als Vorbild im Kopf.

”

Marc Forster

Nein, ganz spezifische Disney-Vorbilder hatte ich nicht im Sinn. Aber ein Film, der mir vom Tonfall her immer sehr gefallen hat, ist «Being There» (dt. Titel: «Willkommen, Mr. Chance») von Hal Ashby mit Peter Sellers in der Hauptrolle. Den hatte ich durchaus als Vorbild im Kopf, wenn auch mehr für die Animation von Winnie Puuh. Falls Sie den Film nicht kennen, kann ich den Ihnen nur wärmstens empfehlen: Der ist von 1979 und Sellers spielt darin jemanden, der sein ganzes Leben nur in einem einzigen Haus verbracht hat. Als aber der Besitzer stirbt, muss Sellers erstmals dieses Haus verlassen – und wie er seinen Weg in die Welt, in das Leben da draußen beschreitet, so habe ich mir Winnie Puuh vorgestellt, wenn er erstmals in London ist.

Tonal habe ich mich für «Christopher Robin» eher von der ganz klassischen Form der Screwballs inspirieren lassen. «His Girl Friday» (dt. Titel: «Sein Mädchen für ganz besondere Fälle»), «Bringing Up Baby» (dt. Titel: «Leoparden küsst man nicht»), die ganzen Howard-Hawks-Filme. Und inhaltlich, war schlicht und ergreifend natürlich Winnie Puuh meine Richtlinie, genauer gesagt seine Persönlichkeit. Puuh ist so ein Charakter, der passend zu seinem roten Pullover einfach vom Herzen kommt. Winnie Puuh ist ja sehr einfach gestrickt. Aber dieser Einfachheit, seiner emotionalen Kindlichkeit, wohnt auch eine gewisse Weisheit inne, der er sich nicht bewusst ist. Das liebe ich an dieser Figur und das wollte ich mit «Christopher Robin» einfangen.

„

Das hatte mehrere Vorteile: Für die Schauspieler war es einfacher, weil sie somit etwas zum Interagieren hatten. Wir haben die Szenen zur Probe zunächst mit den Stofftieren gedreht, und dann nochmal einen Final Take ohne sie. Die Szenen mit den Stofftieren dienten für die Animatoren als Referenz, damit sie exakt sehen, wie der Lichtwurf auf den Figuren aussieht und welche Schatten sie werfen.

”

Marc Forster darüber, wieso er Stofftiere der computeranimierten Figuren aus «Christopher Robin» ans Set gebracht hat

Als Regisseur habe ich das Gelingen insofern in der Hand, dass ich mir selber die Leute aussuche, mit denen ich zusammenarbeite. Ich bestimme, welche Key Animator und Effects Supervisor ich an meinem Film arbeiten lasse, und ich befinde mich in steter Unterredung mit den Animationshäusern. Im Fall von «Christopher Robin» habe ich vor Produktionsbeginn sehr klar gemacht, was ich will und was ich nicht will. Und wir haben sehr hart daran gearbeitet, diese Vision zu verfolgen.

So habe ich, nachdem ich mit dem aus Berlin stammenden Künstler Michael Kutsche das Figurendesign festgelegt habe, die Stofftiere herstellen lassen, weil ich sie auf dem Set dabei haben wollte. Wir haben sie außerdem mit Stäben versehen, damit ich sie am Set herumführen konnte – ein bisschen wie Marionetten.

Das hatte mehrere Vorteile: Für die Schauspieler war es einfacher, weil sie somit etwas zum Interagieren hatten. Wir haben die Szenen zur Probe zunächst mit den Stofftieren gedreht, und dann nochmal einen Final Take ohne sie. Die Szenen mit den Stofftieren dienten für die Animatoren als Referenz, damit sie exakt sehen, wie der Lichtwurf auf den Figuren aussieht und welche Schatten sie werfen. So wussten die Effektleute ganz genau, was sie in die Einstellung ohne die Stofftiere einfügen müssen, sie hatten so eine klare, unmissverständliche Vorlage. Die Aufgabe der Trickkünstler war es dann, dies mit flüssigen, glaubwürdigen Bewegungen umzusetzen.

© 2018 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved..

© 2018 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved..

Das heißt aber nicht, dass die Effekte keine Herausforderung dargestellt haben. Die Animation war vor allem bei Winnie Puuh sehr knifflig, denn er macht seinem Gemüt entsprechend sehr wenig. Ferkel und Tigger waren dagegen relativ einfach zu animieren. I-Ah war auch nicht so leicht, weil er so langsam ist. Aber er hat eine sehr große Mimik. Winnie Puuh dagegen … Er sollte natürlich eine Mimik haben, aber er darf nicht zu viele, zu vitale Gesichtsausdrücke haben.

Wenn man das etwa mit «Paddington» vergleicht: Das ist ein "echter" Bär, kein Stofftier, und noch dazu einer, der ein deutlich lebendigeres Wesen hat als Winnie Puuh. Und «Ted» war auch keine Referenz, denn das ist zwar ein Stoffbär, der lebt, aber einer, der sehr wild und aktiv ist. Das ist für die Animatoren einfacher als eine Figur, die zwar fast gar nichts macht, und die im Film dennoch lebendig und glaubwürdig wirken soll. Aber das war mir sehr wichtig: Puuh muss so einfach wie möglich sein.

Mal unter uns zwei Deutschen gesprochen: Ich habe den Kopf geschüttelt, als ich gesehen habe, dass der Film ein PG-Rating hat. Spinnen die Amis? (lacht)

Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wie die auf das PG kommen. Aber für mich ist das PG ja schon schöner als das G, muss ich zugeben (lacht). Trotzdem verstehe ich diese Ratings nicht. Es ist mir bei jedem Film, den ich mache, auf's Neue ein Rätsel.

Ich kann mir vorstellen, dass Disney «Christopher Robin» auf ein G runter kürzen wollte, gab es dahingehend Diskussionen ..?

Nein, überhaupt nicht. Vertraglich war der Film von Anfang an auf ein PG festgesetzt.

„

Ich hatte die Intuition, dass es ein Fehler wäre, wenn der Film ohne Abspann die 100 Minuten übersteigt. Also habe ich neun Minuten aus ihm raus geschnitten. Die meisten Filme sind heutzutage viel zu lang. Marvel-Filme dauern meistens rund 140 Minuten, und ich finde das oft übertrieben.

”

Marc Forster über die Laufzeit von «Christopher Robin»

Der Film ist ohne Abspann 98 Minuten, und ich finde, dass sich das so richtig anfühlt. Wäre er schneller, dann hätte ich das Gefühl, wir würden die Figuren hetzen, und das wollte ich nicht. Wir haben den Film natürlich auch vorab getestet, mit Kindern und Erwachsenen. Und die erste Fassung, die wir getestet haben, war ohne Abspann 107 Minuten lang. Aber ich hatte die Intuition, dass es ein Fehler wäre, wenn der Film ohne Abspann die 100 Minuten übersteigt. Also habe ich neun Minuten aus ihm raus geschnitten. Die meisten Filme sind heutzutage viel zu lang. Marvel-Filme dauern meistens rund 140 Minuten, und ich finde das oft übertrieben.

Was flog denn nach dem ersten Test noch alles aus dem Film?

Es gibt recht wenige Szenen, die ich komplett raus geschnitten habe. Wir haben im Film ja die Traumsequenz in der Heffalump-Falle – die war zuerst zwei Minuten länger, weil es da noch einen zusätzlichen Traum innerhalb dieser Szene gab. Den habe ich aber raus genommen. Sonst bestand die Kürzung nur aus Feinschliff, wir haben bestehende Szenen einfach etwas rascher vorangebracht. Der Kampf mit dem Heffalump zum Beispiel war eine Minute länger, aber wir haben hier und da was gestutzt, bis er die Form im fertigen Film annahm.

Ursprünglich wurde ja Jóhann Jóhannsson als Komponist angeheuert, der Anfang dieses Jahres leider von uns gegangen ist. Kam er überhaupt dazu, Musik für den Film zu schreiben?

Ja, er hat zwei Stücke zu schreiben angefangen.

Besteht eine Chance, dass diese veröffentlicht werden?

Das kann ich nicht abschätzen, das liegt nicht in meiner Macht. Da müssen sich Disney und die Erben Jóhannssons einig werden, ob sie das überhaupt wollen, und in welcher Form sie es für angebracht finden.

Vielen Dank für das Gespräch.

12.08.2018 11:52 Uhr

• Sidney Schering

Kurz-URL: qmde.de/102968