«Fuller House»: Die Tür bleibt immer offen!

Eine der langlebigsten Sitcoms der 80er und 90er erlebte Mitte der 2010er-Jahre ein Comeback. Nach fünf Staffeln hat Netflix dann entschieden, dass es (vorerst) zu keiner Rückkehr in eines der wohl berühmtesten fiktionalen „Häuser“ der TV-Geschichte mehr kommen wird. Grund genug, um auf diese „zweite Ära“ zurückzublicken und sich von all den Bewohnern gebührend zu verabschieden.

Weitere Serien auf Netflix:

- «Dare Me» Staffel 1: «Wage es nicht», … die Fassade bröckeln zu lassen

- «Élite» Staffel 3: Von denen die etwas suchen … und (zu sich selbst) finden

- «You – Du wirst mich lieben» Staffel 2: Diesmal wird alles anders …

- «The End of the F***ing World» Staffel 2: Erwarte das Unerwartete … und lebe damit?

- «Tote Mädchen lügen nicht» Staffel 3: Von Hoffnung und Hoffnungslosigkeit

Chaos war oftmals an der Tagesordnung, leise war es ebenfalls selten und hier und da ging auch einmal das eine oder andere zu Bruch, doch genau dieser Trubel war es, der all die komischen und herzlichen Momente überhaupt erst möglich machte, die von Anfang an die DNA dieses in den USA einst bei ABC beheimateten Formats bildeten. Und exakt diese DNA wurde von vielen Beteiligten der ersten Stunde als so zeitlos empfunden, dass allen voran John Stamos sehr dafür kämpfte, die alte Truppe wieder in einem TV-Studio für ein Nachfolgeprojekt versammeln zu können. Netflix griff schließlich zu und mit der Produktion konnte begonnen werden. Die Idee, nun den Staffelstab an die nächste Generation weiterzureichen und statt dreier Männer diesmal drei Frauen in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken, mag den einen etwas zu naheliegend oder gar einfallslos erscheinen, schon ein Blick in die erste Folge der Neuauflage, für die abermals Jeff Franklin, der Schöpfer der Urserie, verantwortlich zeichnete, ist allerdings ein Beleg dafür, dass diese Entscheidung absolut richtig war.

Wenn Donna Jo „D.J.“ Margaret Tanner-Fuller (Candace Cameron Bure), ihre Schwester Stephanie „Steph“ Judith Tanner (Jodie Sweetin) und ihre beste Freundin Kimberly „Kimmy“ Louise Gibbler ihre erste gemeinsame Szene haben, ist sie sofort wieder spürbar, diese Chemie, die ihre Darstellerinnen bereits vor 30 Jahren miteinander hatten. Einzig auf Michelle (Mary-Kate und Ashley Olsen hatten sich die Rolle geteilt), das wohl populärste Bildschirm-Kleinkind/-Baby überhaupt, mussten die Treuesten der Treuen bis zum Schluss verzichten, durften sich dafür jedoch an unzähligen Anspielungen und kleinen Spitzen samt gewohntem Augenzwinkern erfreuen – sowie an diversen „Besuchen" der „Dads“. Und Drehorte wie die Küche, das Wohnzimmer (mit Treppe) oder der Garten lassen in denjenigen, die einst schon regelmäßig die „Einladungen“ zum „Gute-Laune-Tanken“ dankend angenommen haben, sofort dieses vertraute Gefühl aufkommen. Hier ist man gerne – vorausgesetzt, man war im Vorhinein dazu bereit, einige Grundprämissen zu akzeptieren: Abgesehen von dem Fakt, dass es diesmal der Tod von D.J.s Ehemann Tommy ist, der das Trio wiedervereint, wird in diesem fiktiven Kosmos „heile Welt“ großgeschrieben – und um drei Ausrufezeichen ergänzt.

Wenn Donna Jo „D.J.“ Margaret Tanner-Fuller (Candace Cameron Bure), ihre Schwester Stephanie „Steph“ Judith Tanner (Jodie Sweetin) und ihre beste Freundin Kimberly „Kimmy“ Louise Gibbler ihre erste gemeinsame Szene haben, ist sie sofort wieder spürbar, diese Chemie, die ihre Darstellerinnen bereits vor 30 Jahren miteinander hatten. Einzig auf Michelle (Mary-Kate und Ashley Olsen hatten sich die Rolle geteilt), das wohl populärste Bildschirm-Kleinkind/-Baby überhaupt, mussten die Treuesten der Treuen bis zum Schluss verzichten, durften sich dafür jedoch an unzähligen Anspielungen und kleinen Spitzen samt gewohntem Augenzwinkern erfreuen – sowie an diversen „Besuchen" der „Dads“. Und Drehorte wie die Küche, das Wohnzimmer (mit Treppe) oder der Garten lassen in denjenigen, die einst schon regelmäßig die „Einladungen“ zum „Gute-Laune-Tanken“ dankend angenommen haben, sofort dieses vertraute Gefühl aufkommen. Hier ist man gerne – vorausgesetzt, man war im Vorhinein dazu bereit, einige Grundprämissen zu akzeptieren: Abgesehen von dem Fakt, dass es diesmal der Tod von D.J.s Ehemann Tommy ist, der das Trio wiedervereint, wird in diesem fiktiven Kosmos „heile Welt“ großgeschrieben – und um drei Ausrufezeichen ergänzt. Der Humor ist im Prinzip derjenige von damals: ein wahnsinnig unschuldiger, gelegentlich auch durchaus alberner, insgesamt aber einfach ein sehr sympathischer. Das mögen manche nicht als zeitgemäß empfinden – wie auch das (gemessen an der Comedy-„Konkurrenz“) gemächliche Erzähltempo oder eine Handlung, die selten den eigenen Mikrokosmos verlässt. Das ist an sich nicht untypisch für das Genre, könnte allerdings von Kritikern angeführt werden, um zu erklären, weshalb man beim Anschauen eher meint, sich in der Vergangenheit als in der Gegenwart zu befinden – Smartphone, Social Media und Tablet hin oder her. Jedoch könnte man auch an diesem Punkt ansetzen, um zu erklären, warum «Fuller House» vielleicht nicht im klassischen Sinne als innovativ, dafür aber durchaus als „retro-modern“ bezeichnet werden könnte.

Denn sind wir ehrlich: Das „Golden Age of Television“, in dem wir nach wie vor leben, hat zahlreiche fantastische Serien hervorgebracht und zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass jede oder jeder, der dieses Überangebot an „Binge-Material“ als Chance begreift und etwas Zeit investiert, auch exakt das finden wird, was sie oder ihn anspricht. «Modern Family» hat sich inzwischen bekanntermaßen ebenfalls von seinen Fans verabschiedet, sodass das Thema „Familie“ im Prinzip nur noch Wesenskern eines US-Publikumsmagneten ist: «This Is Us». Inhaltlich unterscheiden sich das FOX-Aushängeschild und der Streamingtitel, der im Zentrum dieses Beitrags steht, aber sehr. Bei Tanner-Gibbler-Dramen müsste man sich im Grunde stets die Anführungszeichen mitdenken, während es bei den Pearsons bevorzugt um solche geht, die eine ungeheure emotionale Wucht entfalten können. Sprich: Das VoD-Format hätte es allein deshalb verdient gehabt, fortgesetzt zu werden, weil es für eine fiktionale Farbe steht, die in der nationalen und internationalen TV-/Streaminglandschaft eindeutig unterrepräsentiert ist: Wohlfühlfernsehen.

Denn sind wir ehrlich: Das „Golden Age of Television“, in dem wir nach wie vor leben, hat zahlreiche fantastische Serien hervorgebracht und zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass jede oder jeder, der dieses Überangebot an „Binge-Material“ als Chance begreift und etwas Zeit investiert, auch exakt das finden wird, was sie oder ihn anspricht. «Modern Family» hat sich inzwischen bekanntermaßen ebenfalls von seinen Fans verabschiedet, sodass das Thema „Familie“ im Prinzip nur noch Wesenskern eines US-Publikumsmagneten ist: «This Is Us». Inhaltlich unterscheiden sich das FOX-Aushängeschild und der Streamingtitel, der im Zentrum dieses Beitrags steht, aber sehr. Bei Tanner-Gibbler-Dramen müsste man sich im Grunde stets die Anführungszeichen mitdenken, während es bei den Pearsons bevorzugt um solche geht, die eine ungeheure emotionale Wucht entfalten können. Sprich: Das VoD-Format hätte es allein deshalb verdient gehabt, fortgesetzt zu werden, weil es für eine fiktionale Farbe steht, die in der nationalen und internationalen TV-/Streaminglandschaft eindeutig unterrepräsentiert ist: Wohlfühlfernsehen. © Netflix

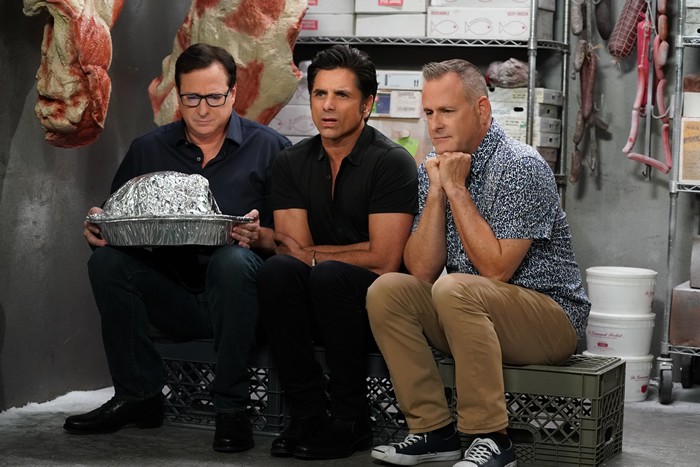

© NetflixBob Saget als Danny Tanner, John Stamos als Jesse Katsopolis, Dave Coulier als Joey Gladstone.

Und das wiederum liegt vor allem daran, dass nicht nur der „Urcast“ all seine Stärken ausspielen darf, sondern die Verantwortlichen auch bei der Besetzung der Neuzugänge einen richtig guten Job gemacht haben: Jede/Jeder von ihnen stellt im Prinzip eine absolute Bereicherung für dieses serielle Universum dar – einzig der kleine Tommy Jr. (Dashiell und Fox Messitt) ist im Vergleich zu Michelle etwas zu lange zu klein, um ähnlich populär werden zu können. Michael Campion ist es hingegen zu verdanken, dass der herzensgute und gleichsam wunderbar begriffsstutzige Jackson eindeutig ein ebensolcher ist – ebenso wie sein von Elias Harger verkörperter kleiner Bruder Max, der bevorzugt mit Anzug und Krawatte in die (Grund-)Schule geht und ein liebenswerter, das Fechten und Schach schätzender Besserwisser ist, dessen Belehrungen man ihm einfach nicht übel nehmen kann, und die von Soni Nicole Bringas gespielte Ramona, die wohl intelligenteste und talentierteste Vertreterin der Gibblers, die die Welt je gesehen hat beziehungsweise sehen wird, und „Quasi-Schwester“ der drei Jungs.

Lesen Sie auf der nächsten Seite, was «Fuller House» im Detail ausmacht.

Der heimliche Star unter den Neulingen ist allerdings eindeutig Ex-Jesus-Darsteller und «Dallas»-Alumni Juan Pablo Di Pace respektive dessen Rolle Fernando Hernandez-Guerrero-Fernandez-Guerrero. Der ehemalige Rennfahrer, ehemalige Friseur und ehemalige Ehemann von „Wieder-Partnerin“ Kimmy sowie egozentrische, dezent überdrehte und äußerst extrovertierte Vater von Ramona, der einen Hang zur Dramatik hat, demonstriert eindrucksvoll, dass man nicht unbedingt Gibbler heißen muss, um für kuriose Situationen aller Art sorgen zu können. Wobei man fairerweise erwähnen muss, dass dessen „Ex-bald-wieder-Schwager" James „Jimmy“ Gibbler (Adam Hagenbuch) (unbewusst) eine Menge versucht hat, um Fernando wenigstens gelegentlich zu übertreffen. Ihm gelingt es sogar, Stephs Herz zu erobern, während D.J.s Herz zeitweise von ihrem Tierarztkollegen Dr. Matt Harmon (John Brotherton) erobert wird, sie sich schlussendlich aber (Überraschung) für ihre Jugendliebe Steve Hale (Scott Weinger – in den USA die Stammstimme von Aladdin, was in «Full House» sogar (indirekt) thematisiert worden ist) entscheidet. Obwohl Letzterer folglich genau genommen ein alter Hase ist, spricht auch einiges dafür, ihn als eine Art „Neuling“ zu betrachten, weil er im Verhältnis in gar nicht so vielen Episoden der „ersten Ära“ präsent war, wie einem die eigene Erinnerung glauben machen will. Ein „Neuling“, der nicht nur gut zu den anderen Männern (den kleineren und größeren) passt, sondern darüber hinaus das wohl den Rest am stärksten erdende Element darstellt. Denn ein solches benötigt man zwingend, damit es insgesamt nicht zu skurril wird.

Der heimliche Star unter den Neulingen ist allerdings eindeutig Ex-Jesus-Darsteller und «Dallas»-Alumni Juan Pablo Di Pace respektive dessen Rolle Fernando Hernandez-Guerrero-Fernandez-Guerrero. Der ehemalige Rennfahrer, ehemalige Friseur und ehemalige Ehemann von „Wieder-Partnerin“ Kimmy sowie egozentrische, dezent überdrehte und äußerst extrovertierte Vater von Ramona, der einen Hang zur Dramatik hat, demonstriert eindrucksvoll, dass man nicht unbedingt Gibbler heißen muss, um für kuriose Situationen aller Art sorgen zu können. Wobei man fairerweise erwähnen muss, dass dessen „Ex-bald-wieder-Schwager" James „Jimmy“ Gibbler (Adam Hagenbuch) (unbewusst) eine Menge versucht hat, um Fernando wenigstens gelegentlich zu übertreffen. Ihm gelingt es sogar, Stephs Herz zu erobern, während D.J.s Herz zeitweise von ihrem Tierarztkollegen Dr. Matt Harmon (John Brotherton) erobert wird, sie sich schlussendlich aber (Überraschung) für ihre Jugendliebe Steve Hale (Scott Weinger – in den USA die Stammstimme von Aladdin, was in «Full House» sogar (indirekt) thematisiert worden ist) entscheidet. Obwohl Letzterer folglich genau genommen ein alter Hase ist, spricht auch einiges dafür, ihn als eine Art „Neuling“ zu betrachten, weil er im Verhältnis in gar nicht so vielen Episoden der „ersten Ära“ präsent war, wie einem die eigene Erinnerung glauben machen will. Ein „Neuling“, der nicht nur gut zu den anderen Männern (den kleineren und größeren) passt, sondern darüber hinaus das wohl den Rest am stärksten erdende Element darstellt. Denn ein solches benötigt man zwingend, damit es insgesamt nicht zu skurril wird. Im Kern ist «Fuller House» nämlich das, was «Full House» ebenfalls war: eine Serie, bei der man stets die Gewissheit hat, dass sich am Ende alle in den Armen liegen und irgendwie doch alles gut wird. Wirklich kitschig ist dies allerdings (selbst in den „Musical-eskesten" Showeinlagen) nicht , da man sehr genau weiß, wann sich das Format gerade ernst nimmt und wann nicht. Das hat logischerweise etwas Erwartbares und Berechenbares, nur: Genau das ist auch beabsichtigt. Humor spielt schließlich immer mit Erwartungen respektive damit, auf direktem Wege oder über Umwege zum erwarteten Lacher zu kommen. Und der Umstand, dass man den Gag nicht selten schon vom Weitem kommen sieht, gibt dem Ganzen erst mitunter diese nostalgische Note. Die Komik wird zudem beinahe immer aus den Figuren selbst erzeugt, was eine weitere große Stärke der Produktion ist und verhindert, dass das Dargebotene zu platt oder austauschbar anmutet – eben weil es sich um eine riesige Gruppe von klar unterscheidbaren Individuen handelt. Gleichzeitig sorgt die hohe Anzahl an Pointen, die nur zünden, wenn man über ausreichend Kontextwissen verfügt, noch für den Hauch an Hintergründigkeit, der vorhanden sein muss, um bei all dem Retrocharme zumindest mit Blick auf die Publikumsansprache klar zu zeigen, dass man sich der zahlreichen selbstreferenziellen Drehbuchzeilen vollkommen bewusst ist und Freude daran hat, sich selbst (sowie den allgemeinen Reboot-Trend) „auf die Schippe“ zu nehmen und so gesehen durchaus auch „zeitgeistig" zu sein.

Die Tatsache, dass man durch die „Dads“ und (mit Ausnahme der letzten Staffel) Rebecca „(Tante) Becky“ Donaldson-Katsopolis (Lori Loughlin, die zuletzt öffentlichkeitswirksam erheblich mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist) nun mehrfach Geschichten erzählen konnte, in denen Vertreter aus drei Generationen miteinander interagierten, hat der Sendung ebenfalls sichtlich gutgetan – insbesondere im Falle von Jesse, aus dem man eine Art „personifizierte Metaebene“ gemacht hat. So löst etwa der Aufenthalt in einem Krankenhaus bei „ihm“ die Erinnerung an „seine“ Zeit als Arzt aus (#drtonygatesemergancyroom). Nichts toppt jedoch Jesses Begegnung mit dem jungen, hippen Vater Ben auf einem Spielplatz – Becky und ihr Mann haben mittlerweile die kleine Pamela (Madilynn und McKenzie Jefferson), die nach der Mutter der Tanner-„Mädchen" benannt worden ist, adoptiert – und die sich daraus entwickelnde Storyline rund um Erziehungs-Apps, Spielverabredundungen im 21. Jahrhundert und nicht-süße Süßigkeiten: Dieser Ben wird nämlich von Josh Peck gespielt, der wiederum in «Grandfathered» einst Gerald, den Sohn von John Stamos‘ Charakter Jimmy Martino mimte, der plötzlich in dessen Leben tritt und ihm offenbart, dass er nicht nur Vater, sondern auch bereits Großvater ist – in der kurzlebigen Comedy hatten im Übrigen auch Bob Saget und Dave Coulier Gastauftritte.

Die Tatsache, dass man durch die „Dads“ und (mit Ausnahme der letzten Staffel) Rebecca „(Tante) Becky“ Donaldson-Katsopolis (Lori Loughlin, die zuletzt öffentlichkeitswirksam erheblich mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist) nun mehrfach Geschichten erzählen konnte, in denen Vertreter aus drei Generationen miteinander interagierten, hat der Sendung ebenfalls sichtlich gutgetan – insbesondere im Falle von Jesse, aus dem man eine Art „personifizierte Metaebene“ gemacht hat. So löst etwa der Aufenthalt in einem Krankenhaus bei „ihm“ die Erinnerung an „seine“ Zeit als Arzt aus (#drtonygatesemergancyroom). Nichts toppt jedoch Jesses Begegnung mit dem jungen, hippen Vater Ben auf einem Spielplatz – Becky und ihr Mann haben mittlerweile die kleine Pamela (Madilynn und McKenzie Jefferson), die nach der Mutter der Tanner-„Mädchen" benannt worden ist, adoptiert – und die sich daraus entwickelnde Storyline rund um Erziehungs-Apps, Spielverabredundungen im 21. Jahrhundert und nicht-süße Süßigkeiten: Dieser Ben wird nämlich von Josh Peck gespielt, der wiederum in «Grandfathered» einst Gerald, den Sohn von John Stamos‘ Charakter Jimmy Martino mimte, der plötzlich in dessen Leben tritt und ihm offenbart, dass er nicht nur Vater, sondern auch bereits Großvater ist – in der kurzlebigen Comedy hatten im Übrigen auch Bob Saget und Dave Coulier Gastauftritte. Apropos Gastauftritte und Nebenfiguren: Mit jeder Staffel werden es mehr, bis man sich in der letzten Folge von Season 5 regelrecht selbst übertrifft, was vertraute Gesichter (#musikfilmfernsehenshow) anbelangt. Man verlässt sich diesbezüglich aber eben nicht nur auf solche der ersten Stunde (etwa Marla Sokoloff als Gianna „Gia“ Mahan); im Gegenteil: Man etabliert auch diverse neue, die allesamt die Chance erhalten, nachhaltig auf sich aufmerksam zu machen (beispielsweise Landry Bender als Jacksons Freundin Roxanne „Rocki“ Mahan, die den Sarkasmus erfunden zu haben scheint, oder Mckenna Grace als Max‘ Traumfrau und „Kurzzeit-Grundschul-.Klassensprecherwahl-Konkurrentin“ Rose Harbenberger).

Abschließend lässt sich also festhalten, dass «Fuller House» (2016–2020) keinesfalls den Anspruch hat, zu beweisen, dass früher alles besser war, sondern vielmehr unterstreicht, wie sich Vergangenheit und Gegenwart schlüssig im Sinne der Zuschauerinnen und Zuschauer verbinden lassen, die neben all den oftmals sehr ernsten, anspruchsvollen und düsteren High-End-Serien unserer Zeit auch einmal zwischendurch etwas fiktionale Kost genießen möchten, die sie einfach nur in schöner Regelmäßigkeit zum Schmunzeln bringt, hin und wieder herzhaft lachen lässt und ihnen schlicht Menschen präsentiert, die sich auch an mitunter gar nicht so kleinen oder selbstverständlichen Kleinigkeiten erfreuen können. Und das über 75 Episoden, die stets mit dem von Carly Rae Jepsen neu eingesungenen legendären Intro-Song „Everywhere You Look" begonnen haben und in denen eine ganz bestimmte Tür (auch im übertragenen Sinne) „immer offen" war und dies sicherlich auch bleiben wird.

Abschließend lässt sich also festhalten, dass «Fuller House» (2016–2020) keinesfalls den Anspruch hat, zu beweisen, dass früher alles besser war, sondern vielmehr unterstreicht, wie sich Vergangenheit und Gegenwart schlüssig im Sinne der Zuschauerinnen und Zuschauer verbinden lassen, die neben all den oftmals sehr ernsten, anspruchsvollen und düsteren High-End-Serien unserer Zeit auch einmal zwischendurch etwas fiktionale Kost genießen möchten, die sie einfach nur in schöner Regelmäßigkeit zum Schmunzeln bringt, hin und wieder herzhaft lachen lässt und ihnen schlicht Menschen präsentiert, die sich auch an mitunter gar nicht so kleinen oder selbstverständlichen Kleinigkeiten erfreuen können. Und das über 75 Episoden, die stets mit dem von Carly Rae Jepsen neu eingesungenen legendären Intro-Song „Everywhere You Look" begonnen haben und in denen eine ganz bestimmte Tür (auch im übertragenen Sinne) „immer offen" war und dies sicherlich auch bleiben wird.Alle fünf Staffeln von «Fuller House» sind auf Netflix verfügbar.

30.06.2020 10:00 Uhr

• Florian Kaiser

Kurz-URL: qmde.de/119437