Die Kino-Kritiker: «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten»

Captain Jack is back: In «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» macht sich der legendärste Pirat aller Zeiten auf die Suche nach dem Jungbrunnen. Ein Abenteuer, auf dem Penélope Cruz, Meerjungfrauen und Zombies seinen Weg kreuzen.

Vier Jahre sind mittlerweile vergangen, seit der legendäre Pirat Captain Jack Sparrow zuletzt über die Kinoleinwände segelte. Damals befand er sich «Am Ende der Welt», und das megalomanische Abenteuer, das er dort erlebte, brachte weltweit über 960 Millionen Dollar ein. Damit war es so sicher, wie die Gezeiten: Jack Sparrow wird zurückkehren. Nur in welcher Form, das war das große Rätsel. Zahlreiche Gerüchte kamen nach dem Kinostart des Films auf: Manche sagten aus, dass Johnny Depp versucht, seinen treuen Freund Tim Burton mit der Regiearbeit zu beauftragen. Andere besagten, Jack Sparrow sei in Zukunft in abgedrehten Steampunk-Abenteuern zu erleben, weil die Autoren mit dem letzten Teil das Buch des übernatürlichen Seemannsgarns schließen wollten.

Die Geschäftsführung der produzierenden Walt-Disney-Studios hingegen war sehr fix darin, einen neuen Kurs für Jack Sparrow anzugeben: Der vierte Teil von «Pirates of the Caribbean» sollte weniger bombastisch werden, die Handlung weniger verworren, der Tonfall wieder gediegener, nachdem die Fortsetzungen von «Fluch der Karibik» gleichzeitig dramatisch-schwermütiger, als auch slapstickhaftig und überdrehter wurden. Simplizität war das inhaltliche Kredo, Kostenersparnis das finanzielle Motto. Doch wenn Blockbuster-Megaproduzent Jerry Bruckheimer Kosten spart, kommt noch immer etwas teures bei heraus: «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» kostete geschätzt 200 Millionen Dollar. Immerhin 100 Millionen weniger, als Disney und Bruckheimer den offiziellen Zahlen nach für «Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt» ausgegeben haben.

Die Geschäftsführung der produzierenden Walt-Disney-Studios hingegen war sehr fix darin, einen neuen Kurs für Jack Sparrow anzugeben: Der vierte Teil von «Pirates of the Caribbean» sollte weniger bombastisch werden, die Handlung weniger verworren, der Tonfall wieder gediegener, nachdem die Fortsetzungen von «Fluch der Karibik» gleichzeitig dramatisch-schwermütiger, als auch slapstickhaftig und überdrehter wurden. Simplizität war das inhaltliche Kredo, Kostenersparnis das finanzielle Motto. Doch wenn Blockbuster-Megaproduzent Jerry Bruckheimer Kosten spart, kommt noch immer etwas teures bei heraus: «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» kostete geschätzt 200 Millionen Dollar. Immerhin 100 Millionen weniger, als Disney und Bruckheimer den offiziellen Zahlen nach für «Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt» ausgegeben haben.

Die Story: Der Weg zum Jungbrunnen

Ganz zum Schluss seines bislang eben dieses Abenteuers segelte Jack Sparrow (Johnny Depp) in einer kleinen Schaluppe in den Sonnenuntergang hinein, um sich mit einer Flasche voll Rum bewaffnet auf die Suche nach dem Jungbrunnen zu machen. Diese Odyssee wird in «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» nach einem nicht genauer bestimmten Zeitsprung weitererzählt: Jack Sparrow hat es nach London verschlagen, wo er dem zuvor in Tortuga zurückgelassenen Seebären Gibbs (Kevin McNally) begegnet. Als die beiden sich bereitmachen, wieder gemeinsam in See zu stechen, wird Jack Sparrow von der britischen Garde gefangen genommen. König George II. kam zu Ohren, dass Sparrow in Besitz einer Karte sei, die zum Jungbrunnen führe. Der berüchtigte Pirat soll zusammen mit seinem alten Erzrivalen Barbossa (Geoffrey Rush) den Briten helfen, die Spanier beim eifrigen Wettrennen zu diesem sagenumwobenen Ort zu schlagen. Anders als der in die Marine übergewanderte Barbossa treibt Sparrow aber sein eigenes Spiel und flieht auf beeindruckende Weise aus dem königlichen Palast – nur um danach einem mysteriösen Doppelgänger in die Arme zu laufen.

Barbossa macht sich derweil im Namen seiner Majestät auf den Weg zum Jungbrunnen, hinter dem, wie sich herausstellt, nicht nur die Briten und Spanier her sind. Auch der unbarmherzige Seeräuber Blackbeard (Ian McShane) ist auf der Suche nach der Quelle der Jugend. Mit seinem verzauberten Schiff, der Queen Anne’s Revenge, und seiner Zombie-Crew setzt er sämtliche Hebel in Bewegung, um mittels des Jungbrunnens den ihm prophezeiten, finsteren Schicksalslauf zu ändern. Hilfe erwartet er sich dabei von seinem gleichwohl feurigen, wie undurchsichtigen Maat Angelica (Penélope Cruz), die eine stürmische Vergangenheit mit Jack Sparrow hatte.

Auf fremden Gezeiten wartet ein Neuanfang

Im letzten Film der «Pirates of the Caribbean»-Reihe wurde der Handlungsfaden rund um Will Turner & Elizabeth Swann abgeschlossen. Da weder Orlando Bloom, noch Keira Knightley Interesse an einer Rückkehr für den vierten Film bekundeten, nimmt «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» die Form einer freieren Fortführung der bisherigen Trilogie an. Die Handlungselemente der bisherigen Filme werden weitestgehend ruhen gelassen, nur eine Hand voll Figuren kehrt zurück und Jack Sparrow mischt mit seiner unverwechselbaren Art die Leben neuer Zeitgenossen kräftig durch.

Im letzten Film der «Pirates of the Caribbean»-Reihe wurde der Handlungsfaden rund um Will Turner & Elizabeth Swann abgeschlossen. Da weder Orlando Bloom, noch Keira Knightley Interesse an einer Rückkehr für den vierten Film bekundeten, nimmt «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» die Form einer freieren Fortführung der bisherigen Trilogie an. Die Handlungselemente der bisherigen Filme werden weitestgehend ruhen gelassen, nur eine Hand voll Figuren kehrt zurück und Jack Sparrow mischt mit seiner unverwechselbaren Art die Leben neuer Zeitgenossen kräftig durch.

Auf Johnny Depps Anregung hin schufen die Autoren Ted Elliott & Terry Rossio für «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» die Rolle des von Blackbeard gefolterten Missionars Philip, der vom britischen Newcomer Sam Claflin («Die Säulen der Erde») gespielt wird. Durch ihn dürften wohl viele Zuschauer neue Anerkennung für Orlando Blooms Leistung in der «Pirates of the Caribbean»-Reihe finden. Will Turner wurde bei vielen Fans der Saga regelrecht zu einem Prügelknappen, nicht zuletzt wegen Orlando Blooms treu-naiven Welpenblick. Jedoch stimmte im Zusammenspiel mit Depp die Chemie und der so lebensechte, charismatische Hundeblick half auch, Jack Sparrows kuriose Taten weiter zu glorifizieren. Sam Claflin spielt dagegen in seiner Rolle des ins Abenteuer gestürzten Normalos viel hölzerner, es wirkt, als sei dem Newcomer bei dem Druck, der auf der 200-Millionen-Dollar-Produktion lastet, äußerst unwohl in seiner Haut.

Wenn Claflin nicht vom restlichen Ensemble in den Hintergrund gespielt wird, kommt er deplatziert rüber, was angesichts des Potentials seiner Rolle sehr bedauerlich ist. Aus der Idee eines strengen Gläubigen, der sich in Mitten eines übernatürlichen Seeräuberabenteuers wieder findet, hätte man viel schröpfen können. Aber die Autoren haben diesem Gedankengang zu wenig Raum gelassen, womöglich auch aus Angst, zu sehr von der zentralen Filmhandlung abzulenken. Gerade die Vielzahl an Subplots war schließlich einer der am häufigsten genannten Kritikpunkte an den vergangenen zwei «Pirates of the Caribbean»-Filmen. In dem Fall wäre es vielleicht besser gewesen, wenn die Autoren die Kritik ignoriert und stur wenigstens diesen Subplot ebenso Raum füllend ausgearbeitet hätten, wie man es aus Teil 2 und 3 der Kinoreihe gewohnt war.

Die im Vorfeld des Kinostarts als Keira-Knightley-Ersatz gemutmaßte spanisch-französische Newcomerin Àstrid Bergès-Frisbey kann dagegen deutlich mehr überzeugen. Bergès-Frisbey spielt eine von Philip auf den Namen Syrena getaufte Meerjungfrau, die im Beschwörungsritus des Jungbrunnens eine zentrale Funktion einnimmt. Obwohl auch Syrenas Handlungsfaden offensichtlich der inneren Schere des Autorenduos Ted Elliott & Terry Rossio zum Opfer fiel, ist der Meerjungfrauen-Mythos eines der faszinierendsten Elemente in «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten». Die Sequenz, in der Blackbeards Crew und Jack Sparrow versuchen, eine Meerjungfrau zu ködern ist von einer makabren Schönheit und dürfte zu den einprägsamsten Momenten der Piraten-Filmreihe zählen. Hier kann der Oscar-nominierte Action-Neuling Rob Marshall («Chicago», «Nine») seine Stärken am furiosesten ausspielen und beweist somit, dass er seinem Vorgänger Gore Verbinski («Pirates of the Caribbean»-Trilogie, «Rango») ebenbürtig ist. Dass Bergès-Frisbey viel angenehmer als Sam Claflin auffällt, liegt zudem an ihrem unaufdringlichen, und dennoch außergewöhnlich süß-verführerischen Spiel. Sie stellt Syrena als mystisches, zwischen Verruchtheit und Unschuld changierendes Wesen mit versteckter Tiefe dar, weshalb man von ihr im «Pirates of the Caribbean»-Universum sehr gerne noch mehr sehen möchte.

Die im Vorfeld des Kinostarts als Keira-Knightley-Ersatz gemutmaßte spanisch-französische Newcomerin Àstrid Bergès-Frisbey kann dagegen deutlich mehr überzeugen. Bergès-Frisbey spielt eine von Philip auf den Namen Syrena getaufte Meerjungfrau, die im Beschwörungsritus des Jungbrunnens eine zentrale Funktion einnimmt. Obwohl auch Syrenas Handlungsfaden offensichtlich der inneren Schere des Autorenduos Ted Elliott & Terry Rossio zum Opfer fiel, ist der Meerjungfrauen-Mythos eines der faszinierendsten Elemente in «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten». Die Sequenz, in der Blackbeards Crew und Jack Sparrow versuchen, eine Meerjungfrau zu ködern ist von einer makabren Schönheit und dürfte zu den einprägsamsten Momenten der Piraten-Filmreihe zählen. Hier kann der Oscar-nominierte Action-Neuling Rob Marshall («Chicago», «Nine») seine Stärken am furiosesten ausspielen und beweist somit, dass er seinem Vorgänger Gore Verbinski («Pirates of the Caribbean»-Trilogie, «Rango») ebenbürtig ist. Dass Bergès-Frisbey viel angenehmer als Sam Claflin auffällt, liegt zudem an ihrem unaufdringlichen, und dennoch außergewöhnlich süß-verführerischen Spiel. Sie stellt Syrena als mystisches, zwischen Verruchtheit und Unschuld changierendes Wesen mit versteckter Tiefe dar, weshalb man von ihr im «Pirates of the Caribbean»-Universum sehr gerne noch mehr sehen möchte.

Neue Piraten brauchen die Weltmeere

Die wichtigsten Neuankömmlinge in der verfluchten Karibik sind Ian McShan als Blackbeard und Penélope Cruz als die spanische Piratenbraut Angelica. Letzteren Besetzungscoup haben wir Rob Marshalls die Geister scheidendem Musical «Nine» zu verdanken, in dem Cruz eine Nebenrolle übernahm. Die Zusammenarbeit gefiel beiden so gut, dass sie unbedingt weitere Projekte miteinander drehen wollten, und da Cruz großer Fan der «Pirates of the Caribbean»-Filme ist, lag es nahe, sie mit ihrem «Blow»-Leinwandpartner Johnny Depp wiederzuvereinen. Cruz bringt als Jack Sparrow in allen Belangen ebenbürtige, trickreiche Piratenbraut jede Menge Feuer ins Spiel und sorgt somit für eine unverbrauchte Dynamik in «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten». Sie harmoniert großartig mit Johnny Depp, die Wortgefechte die sich die beiden Darsteller leisten sind urkomisch und sie zeugen auch von Charaktertiefe, die weibliche Pendants bereits etablierter Figuren sonst nie aufweisen. Vor allem spielt Cruz, die manchmal die Tendenz zu einer gewissen Aufdringlichkeit aufzeigt, ihre temperamentvolle, listige Piratin mit einer lobenswerten Leichtigkeit.

Dadurch läuft sie Geoffrey Rushs Barbossa in der Position von Jack Sparrows idealem Gegenstück fast schon den Rang ab. Der lässt sich von Cruz jedoch nicht so leicht verdrängen: Als sich nun der „richtigen“ Seite des Rechts verschriebener Ex-Pirat gibt Geoffrey Rush unbeirrt sein prächtig-übertriebenes Spiel ab, stiehlt tolldreist jede Szene, in der er sich befindet und zickt mit Johnny Depp alias Jack Sparrow herum, als seien sie ein altes Ehepaar. Oder zwei selbstverliebte, den anderen tief in ihrem Herzen dennoch bewundernde, eitle Gockel, die sich um die selbe Frau zanken. In dem Fall ist die Frau ein Schiff mit schwarzen Segeln, doch das macht den ganzen Hahnenkampf nur umso amüsanter. Dem Zusammenspiel von Geoffrey Rush und Johnny Depp wurde erfreulicherweise viel Leinwandzeit eingeräumt, so dass die Darsteller der ewigen Rivalität zwischen Barbossa und Sparrow sogar neue Substanz verleihen konnten.

Dadurch läuft sie Geoffrey Rushs Barbossa in der Position von Jack Sparrows idealem Gegenstück fast schon den Rang ab. Der lässt sich von Cruz jedoch nicht so leicht verdrängen: Als sich nun der „richtigen“ Seite des Rechts verschriebener Ex-Pirat gibt Geoffrey Rush unbeirrt sein prächtig-übertriebenes Spiel ab, stiehlt tolldreist jede Szene, in der er sich befindet und zickt mit Johnny Depp alias Jack Sparrow herum, als seien sie ein altes Ehepaar. Oder zwei selbstverliebte, den anderen tief in ihrem Herzen dennoch bewundernde, eitle Gockel, die sich um die selbe Frau zanken. In dem Fall ist die Frau ein Schiff mit schwarzen Segeln, doch das macht den ganzen Hahnenkampf nur umso amüsanter. Dem Zusammenspiel von Geoffrey Rush und Johnny Depp wurde erfreulicherweise viel Leinwandzeit eingeräumt, so dass die Darsteller der ewigen Rivalität zwischen Barbossa und Sparrow sogar neue Substanz verleihen konnten.

Der britische Leinwandveteran Ian McShane («Deadwood») kann bei all dieser Leidenschaftlichkeit nicht gänzlich mithalten. Zwar ist sein Blackbeard eine weitere eindrucksvoll überlebensgroße Schurkenfigur, aber er legt längst nicht so viel ansteckende, kindliche Spielfreude in den niederträchtigen Piratenkapitän hinein, wie es zuvor Geoffrey Rush und Bill Nighy (als Davy Jones in Teil 2 & 3) taten. Somit ist der seines Rufes wohlgewisse, selbstgefällige Voodoo-Pirat Blackbeard trotz einer gewissen Coolness der schwächste schurkische Pirat in der bisherigen Saga. Im Gegensatz zu seiner dämonischen Crew ist er mit seiner unheimlichen Fähigkeit, sein Schiff zum Leben zu erwecken, allerdings immer noch eine Bereicherung für die Filmreihe. Blackbeards Zombie-Mannschaft fällt nämlich meilenweit hinter den einprägsamen Skelett-Piraten aus «Fluch der Karibik» und der effekttechnisch umwerfenden Crew von Davy Jones zurück. Würde man die Zombies aus dem Film streichen, fiele es wahrscheinlich keiner Seele auf. Sie stehen ab und an dekorativ-bedrohlich im Bild herum, drücken dem Abenteuer aber keineswegs ihren Stempel auf. Hiermit haben die Autoren ein Element des weiter schrumpfenden Vorrats an übernatürlichen Elementen, denen man sich bedienen kann, vollkommen verschenkt.

Zu Lande, zu Wasser und in fremderen Gezeiten

Die Geschichte, die «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» erzählt, lässt sich grob in drei (zeitlich ungleiche) Teile segmentieren: Zu Beginn steht der London-Part, der mit seiner leichtgängigen, flott inszenierten Action sehr stark an «Fluch der Karibik» erinnert, wobei er sein Setting bestmöglich ausnutzt, um dadurch neue Elemente in die Kinoreihe einzubringen. Es ist ein toller, abwechslungsreicher Einstieg in die möglicherweise winkende zweite «Pirates of the Caribbean»-Trilogie, und Hans Zimmers Filmmusik während dieser Sequenzen unterstreicht das aufkommende Feeling dieses London-Segments perfekt.

Den gesamten Film über, aber insbesondere während dieses ersten Aktes, spielt Hans Zimmer virtuos mit den Zuschauererwartungen. Vor allem bietet er dadurch eingefleischten Fans der Reihe ein heiteres Melodienraten, indem er fröhlich mit Eigenzitaten spielt und diese in neue, unverbrauchte Arrangements mit neuen Themen einbettet. Es ist ein fröhlicher, selbstbewusster Umgang mit der Kontinuität, ohne dabei uninspiriert zu werden. Wer Zimmer generell kritisiert, wird dies trotzdem zum Anlass nehmen, ihm zu wenig neue Ideen vorzuwerfen; nachdem «Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt» in den Ohren mancher Kritiker zu viele neue Leitmotive und zu wenig der geliebten Stücke aus den Vorgängerteilen bot. Man kann es halt nicht allen Recht machen.

Sobald das temporeiche London-Segment sein Ende nimmt, beginnt ein kurzer Abstecher auf Blackbeards mysteriöses Schiff. Dieser Part von «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» ist, trotz einer erfinderischen Meuterei-/Voodoo-Sequenz, aufgrund manch schleppender Seefahrerdialoge und der lahmen Zombie-Crew das schwächste Kapitel des Films. Hier müssen allein die munter verlogene Turtelei zwischen Jack Sparrow und Angelica, sowie in seinem zunächst eigenen Subplot ein aufgetragene Reden schwingender Barbossa, die gefühlte Laufzeit kurz halten. In die Filmmusik fügt derweil ein sich erstaunlich gut ins Orchester einfügendes Flamenco-Gitarren-Element ein, für welches Hans Zimmer extra das Grammy-prämierte, mexikanische Gitarrenduo Rodrigo y Gabriela ins Studio holte, welches kräftige neue Themen und packende Varianten alter Themen für den Film beisteuerte.

Sobald das temporeiche London-Segment sein Ende nimmt, beginnt ein kurzer Abstecher auf Blackbeards mysteriöses Schiff. Dieser Part von «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» ist, trotz einer erfinderischen Meuterei-/Voodoo-Sequenz, aufgrund manch schleppender Seefahrerdialoge und der lahmen Zombie-Crew das schwächste Kapitel des Films. Hier müssen allein die munter verlogene Turtelei zwischen Jack Sparrow und Angelica, sowie in seinem zunächst eigenen Subplot ein aufgetragene Reden schwingender Barbossa, die gefühlte Laufzeit kurz halten. In die Filmmusik fügt derweil ein sich erstaunlich gut ins Orchester einfügendes Flamenco-Gitarren-Element ein, für welches Hans Zimmer extra das Grammy-prämierte, mexikanische Gitarrenduo Rodrigo y Gabriela ins Studio holte, welches kräftige neue Themen und packende Varianten alter Themen für den Film beisteuerte.

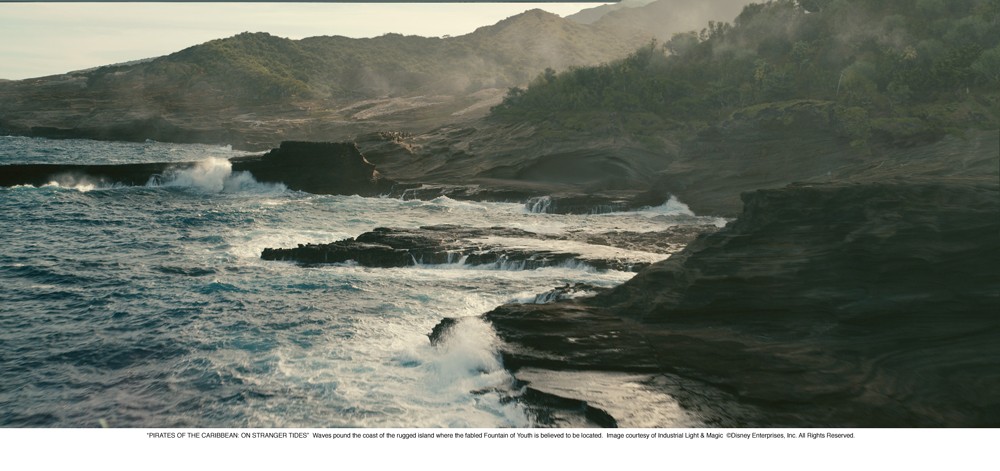

Das Herzstück des Films ist jedoch der mit der Meerjungfrauen-Jagd eingeläutete dritte Part. Dort wird in bester Indiana-Jones-Tradition eine übernatürliche Artefaktsuche abgehalten, die dem Zuschauer sehr kurzweiligen Abenteuer-Spaß in einer sensationell abfotografierten Dschungellandschaft bietet. Die vielen Hürden, die die Piraten auf ihrer Suche nach dem Jungbrunnen nehmen müssen, erfinden das Abenteuer-Rad nicht gänzlich neu, allerdings werden sie sehr einfallsreich, spannend und mit der idealen Balance zwischen Ernst und Ironie umgesetzt. Die Actionsegmente sind deutlich kürzer als in den Vorgängerfilmen, dafür setzt Regisseur Rob Marshall stärker auf eine intensive Atmosphäre. Die vereinzelten, säbelrasselnden Scharmützel, denen sich Jack Sparrow und Co. stellen müssen, wurden vom Musicalchoreographen aber, wie erhofft, mit einem ganz eigenen, reizvollen Rhythmus inszeniert. Der Schnitt von Steven-Spielberg-Veteran Michael Kahn («Jäger des verlorenen Schatzes», «Jurassic Park») ist zwar keineswegs hektisch und vermag es, die imponierenden Landschaftsbilder nachhaltig einzusetzen, in den Schwertkampf-Szenen hätte er aber noch eine Spur langsamer sein dürfen, um Marshalls Stärken weiter zu unterstreichen.

Eine einfache, abenteuerliche Piratenmär

«Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» ist deutlich simpler gestrickt als seine direkten Vorgängerfilme. Weshalb trotzdem einige Kino-Kritiken über eine komplizierte, unverständliche Story klagen, ist schlichtweg unverständlich. Aufgrund seiner überschaubareren Figurenkonstellation und den überdeutlich statuierten Regeln, denen die Fantasyelemente des Films gehorchen, ist «Fremde Gezeiten» sogar leichter verständlich als der erste Teil, der stets als gelungeneres Beispiel herangezogen wird. Man muss sich also langsam wirklich Sorgen machen, ob die Sommerhitze einigen Kritikern nicht sämtliche Aufnahmefähigkeit raubt.

«Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» ist deutlich simpler gestrickt als seine direkten Vorgängerfilme. Weshalb trotzdem einige Kino-Kritiken über eine komplizierte, unverständliche Story klagen, ist schlichtweg unverständlich. Aufgrund seiner überschaubareren Figurenkonstellation und den überdeutlich statuierten Regeln, denen die Fantasyelemente des Films gehorchen, ist «Fremde Gezeiten» sogar leichter verständlich als der erste Teil, der stets als gelungeneres Beispiel herangezogen wird. Man muss sich also langsam wirklich Sorgen machen, ob die Sommerhitze einigen Kritikern nicht sämtliche Aufnahmefähigkeit raubt.

Ein Kritikpunkt, der auf «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» hingegen sehr wohl zutrifft, ist, dass er weniger Überraschungen als der Original-«Fluch der Karibik» zu bieten hat. Zudem fühlt sich Jack Sparrows viertes Abenteuer auch wie sein bisher kleinstes an, selbst wenn das Marketing anderes behauptet und das Budget vermuten lässt, dass wenigstens Teil 1 übertroffen werden muss. Ob der verlorene Pomp gut oder schlecht ist, liegt, wie so häufig, im Abenteuerdurst des Betrachters.

Tonal ist «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» ein sehr interessanter Fall. Insgesamt präsentiert sich der Film als einfaches, beschwingtes Action-Abenteuer, aber er entwickelt nach dem London-Segment auch ein düsteres Element. Dieses ist aber nicht mit der dramatischen Düsternis von Teil 2 & 3 zu verwechseln (welches aufgedrehtem Humor gegenübergestellt wurde). Viel mehr hat «Fremde Gezeiten» nach den zwei schwerwiegenden Fantasy-Epen der «Pirates of the Caribbean»-Reihe etwas von einer Seefahrer-Schauermär. Die verführerischen, unheilvollen Meerjungfrauen, der keinen Spaß verstehende Blackbeard mit seinem mysteriösen Voodoo-Zauber, der heruntergefahrene Slapstickhumor, die intensivere Atmosphäre im reinen Abenteuer-Segment des Films, all dies rechnet sich zu einer schaurig-schönen Grundstimmung zusammen. Seltsamerweise ohne, dass dadurch die Leichtfüßigkeit dieses Films leiden muss.

Aufgrund der dunklen Grundstimmung muss jedoch eine klare Warnung an 3D-Kinogänger gerichtet werden: Da viele visuell beeindruckende Szenen des Films im Dunkeln stattfinden, hängt die Qualität der 3D-Effekte stark davon ab, wie viel Geld und Pflege die Kinos ihr Equipment stecken. «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» wurde nahezu ausschließlich mit modernsten 3D-Kameras gedreht (nur eine Szene wurde aufgrund des schwer erreichbaren Drehorts in 2D gedreht und dann konvertiert), und man merkt vielen Szenen an, dass sie mit 3D im Hinterkopf konzipiert wurden, aber je nach Kino kann sich das Ergebnis irgendwo zwischen passabel und phänomenal einordnen. Als Vergleichswert bietet sich am ehesten «Tron: Legacy» an. Wer den kristallklar in seinem Kino erlebte, muss sich nicht nach einer neuen Spielstätte umschauen.

Die Ausbeute: Was bleibt im Vergleich zu den Vorgängern?

Im Zentrum von «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» steht natürlich nach wie vor Johnny Depp in seiner Paraderolle Captain Jack Sparrow. Und man sieht im förmlich an, wie sehr er diese Figur liebt. Sein Genuss an Jack Sparrow, seiner subversiven Art und den ironischen Sprüchen ist es auch, die «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» auch ohne Orlando Bloom und Keira Knightley die Identität einer «Fluch der Karibik»-Fortsetzung gibt. Jack Sparrow ist so unterhaltsam wie eh und je, aufgrund der Natur seines jüngsten Abenteuers aber wieder bodenständiger, als in den letzten zwei Teilen der Reihe.

Fazit: Alles in allem ist «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» ein leichtfüßiger Neubeginn der piratigen Kinoreihe, der als schaurig-abenteuerliches Seemannsgarn garantiert einige Fans von Jack Sparrow zurückgewinnen wird. Und wer die exzentrischeren Fortsetzungen von «Fluch der Karibik» mehr als das Original mag, wird nicht unbedingt seinen neuen Lieblingsteil der Reihe vorfinden, doch sicherlich ebenfalls gut unterhalten. Neue Liebhaber wird Jack Sparrow dagegen bestimmt nicht anheuern können, denn selbst wenn die Zutaten neu gemischt sind und Penélope Cruz brillant mit Johnny Depp interagiert, so bleiben es weiterhin die selben Grundideen, die schon «Fluch der Karibik» ausmachten. Nur etwas «Indiana Jones»-mäßiger.

Vier Jahre sind mittlerweile vergangen, seit der legendäre Pirat Captain Jack Sparrow zuletzt über die Kinoleinwände segelte. Damals befand er sich «Am Ende der Welt», und das megalomanische Abenteuer, das er dort erlebte, brachte weltweit über 960 Millionen Dollar ein. Damit war es so sicher, wie die Gezeiten: Jack Sparrow wird zurückkehren. Nur in welcher Form, das war das große Rätsel. Zahlreiche Gerüchte kamen nach dem Kinostart des Films auf: Manche sagten aus, dass Johnny Depp versucht, seinen treuen Freund Tim Burton mit der Regiearbeit zu beauftragen. Andere besagten, Jack Sparrow sei in Zukunft in abgedrehten Steampunk-Abenteuern zu erleben, weil die Autoren mit dem letzten Teil das Buch des übernatürlichen Seemannsgarns schließen wollten.

Die Geschäftsführung der produzierenden Walt-Disney-Studios hingegen war sehr fix darin, einen neuen Kurs für Jack Sparrow anzugeben: Der vierte Teil von «Pirates of the Caribbean» sollte weniger bombastisch werden, die Handlung weniger verworren, der Tonfall wieder gediegener, nachdem die Fortsetzungen von «Fluch der Karibik» gleichzeitig dramatisch-schwermütiger, als auch slapstickhaftig und überdrehter wurden. Simplizität war das inhaltliche Kredo, Kostenersparnis das finanzielle Motto. Doch wenn Blockbuster-Megaproduzent Jerry Bruckheimer Kosten spart, kommt noch immer etwas teures bei heraus: «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» kostete geschätzt 200 Millionen Dollar. Immerhin 100 Millionen weniger, als Disney und Bruckheimer den offiziellen Zahlen nach für «Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt» ausgegeben haben.

Die Geschäftsführung der produzierenden Walt-Disney-Studios hingegen war sehr fix darin, einen neuen Kurs für Jack Sparrow anzugeben: Der vierte Teil von «Pirates of the Caribbean» sollte weniger bombastisch werden, die Handlung weniger verworren, der Tonfall wieder gediegener, nachdem die Fortsetzungen von «Fluch der Karibik» gleichzeitig dramatisch-schwermütiger, als auch slapstickhaftig und überdrehter wurden. Simplizität war das inhaltliche Kredo, Kostenersparnis das finanzielle Motto. Doch wenn Blockbuster-Megaproduzent Jerry Bruckheimer Kosten spart, kommt noch immer etwas teures bei heraus: «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» kostete geschätzt 200 Millionen Dollar. Immerhin 100 Millionen weniger, als Disney und Bruckheimer den offiziellen Zahlen nach für «Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt» ausgegeben haben.Die Story: Der Weg zum Jungbrunnen

Ganz zum Schluss seines bislang eben dieses Abenteuers segelte Jack Sparrow (Johnny Depp) in einer kleinen Schaluppe in den Sonnenuntergang hinein, um sich mit einer Flasche voll Rum bewaffnet auf die Suche nach dem Jungbrunnen zu machen. Diese Odyssee wird in «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» nach einem nicht genauer bestimmten Zeitsprung weitererzählt: Jack Sparrow hat es nach London verschlagen, wo er dem zuvor in Tortuga zurückgelassenen Seebären Gibbs (Kevin McNally) begegnet. Als die beiden sich bereitmachen, wieder gemeinsam in See zu stechen, wird Jack Sparrow von der britischen Garde gefangen genommen. König George II. kam zu Ohren, dass Sparrow in Besitz einer Karte sei, die zum Jungbrunnen führe. Der berüchtigte Pirat soll zusammen mit seinem alten Erzrivalen Barbossa (Geoffrey Rush) den Briten helfen, die Spanier beim eifrigen Wettrennen zu diesem sagenumwobenen Ort zu schlagen. Anders als der in die Marine übergewanderte Barbossa treibt Sparrow aber sein eigenes Spiel und flieht auf beeindruckende Weise aus dem königlichen Palast – nur um danach einem mysteriösen Doppelgänger in die Arme zu laufen.

Barbossa macht sich derweil im Namen seiner Majestät auf den Weg zum Jungbrunnen, hinter dem, wie sich herausstellt, nicht nur die Briten und Spanier her sind. Auch der unbarmherzige Seeräuber Blackbeard (Ian McShane) ist auf der Suche nach der Quelle der Jugend. Mit seinem verzauberten Schiff, der Queen Anne’s Revenge, und seiner Zombie-Crew setzt er sämtliche Hebel in Bewegung, um mittels des Jungbrunnens den ihm prophezeiten, finsteren Schicksalslauf zu ändern. Hilfe erwartet er sich dabei von seinem gleichwohl feurigen, wie undurchsichtigen Maat Angelica (Penélope Cruz), die eine stürmische Vergangenheit mit Jack Sparrow hatte.

Auf fremden Gezeiten wartet ein Neuanfang

Im letzten Film der «Pirates of the Caribbean»-Reihe wurde der Handlungsfaden rund um Will Turner & Elizabeth Swann abgeschlossen. Da weder Orlando Bloom, noch Keira Knightley Interesse an einer Rückkehr für den vierten Film bekundeten, nimmt «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» die Form einer freieren Fortführung der bisherigen Trilogie an. Die Handlungselemente der bisherigen Filme werden weitestgehend ruhen gelassen, nur eine Hand voll Figuren kehrt zurück und Jack Sparrow mischt mit seiner unverwechselbaren Art die Leben neuer Zeitgenossen kräftig durch.

Im letzten Film der «Pirates of the Caribbean»-Reihe wurde der Handlungsfaden rund um Will Turner & Elizabeth Swann abgeschlossen. Da weder Orlando Bloom, noch Keira Knightley Interesse an einer Rückkehr für den vierten Film bekundeten, nimmt «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» die Form einer freieren Fortführung der bisherigen Trilogie an. Die Handlungselemente der bisherigen Filme werden weitestgehend ruhen gelassen, nur eine Hand voll Figuren kehrt zurück und Jack Sparrow mischt mit seiner unverwechselbaren Art die Leben neuer Zeitgenossen kräftig durch. Auf Johnny Depps Anregung hin schufen die Autoren Ted Elliott & Terry Rossio für «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» die Rolle des von Blackbeard gefolterten Missionars Philip, der vom britischen Newcomer Sam Claflin («Die Säulen der Erde») gespielt wird. Durch ihn dürften wohl viele Zuschauer neue Anerkennung für Orlando Blooms Leistung in der «Pirates of the Caribbean»-Reihe finden. Will Turner wurde bei vielen Fans der Saga regelrecht zu einem Prügelknappen, nicht zuletzt wegen Orlando Blooms treu-naiven Welpenblick. Jedoch stimmte im Zusammenspiel mit Depp die Chemie und der so lebensechte, charismatische Hundeblick half auch, Jack Sparrows kuriose Taten weiter zu glorifizieren. Sam Claflin spielt dagegen in seiner Rolle des ins Abenteuer gestürzten Normalos viel hölzerner, es wirkt, als sei dem Newcomer bei dem Druck, der auf der 200-Millionen-Dollar-Produktion lastet, äußerst unwohl in seiner Haut.

Wenn Claflin nicht vom restlichen Ensemble in den Hintergrund gespielt wird, kommt er deplatziert rüber, was angesichts des Potentials seiner Rolle sehr bedauerlich ist. Aus der Idee eines strengen Gläubigen, der sich in Mitten eines übernatürlichen Seeräuberabenteuers wieder findet, hätte man viel schröpfen können. Aber die Autoren haben diesem Gedankengang zu wenig Raum gelassen, womöglich auch aus Angst, zu sehr von der zentralen Filmhandlung abzulenken. Gerade die Vielzahl an Subplots war schließlich einer der am häufigsten genannten Kritikpunkte an den vergangenen zwei «Pirates of the Caribbean»-Filmen. In dem Fall wäre es vielleicht besser gewesen, wenn die Autoren die Kritik ignoriert und stur wenigstens diesen Subplot ebenso Raum füllend ausgearbeitet hätten, wie man es aus Teil 2 und 3 der Kinoreihe gewohnt war.

Die im Vorfeld des Kinostarts als Keira-Knightley-Ersatz gemutmaßte spanisch-französische Newcomerin Àstrid Bergès-Frisbey kann dagegen deutlich mehr überzeugen. Bergès-Frisbey spielt eine von Philip auf den Namen Syrena getaufte Meerjungfrau, die im Beschwörungsritus des Jungbrunnens eine zentrale Funktion einnimmt. Obwohl auch Syrenas Handlungsfaden offensichtlich der inneren Schere des Autorenduos Ted Elliott & Terry Rossio zum Opfer fiel, ist der Meerjungfrauen-Mythos eines der faszinierendsten Elemente in «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten». Die Sequenz, in der Blackbeards Crew und Jack Sparrow versuchen, eine Meerjungfrau zu ködern ist von einer makabren Schönheit und dürfte zu den einprägsamsten Momenten der Piraten-Filmreihe zählen. Hier kann der Oscar-nominierte Action-Neuling Rob Marshall («Chicago», «Nine») seine Stärken am furiosesten ausspielen und beweist somit, dass er seinem Vorgänger Gore Verbinski («Pirates of the Caribbean»-Trilogie, «Rango») ebenbürtig ist. Dass Bergès-Frisbey viel angenehmer als Sam Claflin auffällt, liegt zudem an ihrem unaufdringlichen, und dennoch außergewöhnlich süß-verführerischen Spiel. Sie stellt Syrena als mystisches, zwischen Verruchtheit und Unschuld changierendes Wesen mit versteckter Tiefe dar, weshalb man von ihr im «Pirates of the Caribbean»-Universum sehr gerne noch mehr sehen möchte.

Die im Vorfeld des Kinostarts als Keira-Knightley-Ersatz gemutmaßte spanisch-französische Newcomerin Àstrid Bergès-Frisbey kann dagegen deutlich mehr überzeugen. Bergès-Frisbey spielt eine von Philip auf den Namen Syrena getaufte Meerjungfrau, die im Beschwörungsritus des Jungbrunnens eine zentrale Funktion einnimmt. Obwohl auch Syrenas Handlungsfaden offensichtlich der inneren Schere des Autorenduos Ted Elliott & Terry Rossio zum Opfer fiel, ist der Meerjungfrauen-Mythos eines der faszinierendsten Elemente in «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten». Die Sequenz, in der Blackbeards Crew und Jack Sparrow versuchen, eine Meerjungfrau zu ködern ist von einer makabren Schönheit und dürfte zu den einprägsamsten Momenten der Piraten-Filmreihe zählen. Hier kann der Oscar-nominierte Action-Neuling Rob Marshall («Chicago», «Nine») seine Stärken am furiosesten ausspielen und beweist somit, dass er seinem Vorgänger Gore Verbinski («Pirates of the Caribbean»-Trilogie, «Rango») ebenbürtig ist. Dass Bergès-Frisbey viel angenehmer als Sam Claflin auffällt, liegt zudem an ihrem unaufdringlichen, und dennoch außergewöhnlich süß-verführerischen Spiel. Sie stellt Syrena als mystisches, zwischen Verruchtheit und Unschuld changierendes Wesen mit versteckter Tiefe dar, weshalb man von ihr im «Pirates of the Caribbean»-Universum sehr gerne noch mehr sehen möchte.Neue Piraten brauchen die Weltmeere

Die wichtigsten Neuankömmlinge in der verfluchten Karibik sind Ian McShan als Blackbeard und Penélope Cruz als die spanische Piratenbraut Angelica. Letzteren Besetzungscoup haben wir Rob Marshalls die Geister scheidendem Musical «Nine» zu verdanken, in dem Cruz eine Nebenrolle übernahm. Die Zusammenarbeit gefiel beiden so gut, dass sie unbedingt weitere Projekte miteinander drehen wollten, und da Cruz großer Fan der «Pirates of the Caribbean»-Filme ist, lag es nahe, sie mit ihrem «Blow»-Leinwandpartner Johnny Depp wiederzuvereinen. Cruz bringt als Jack Sparrow in allen Belangen ebenbürtige, trickreiche Piratenbraut jede Menge Feuer ins Spiel und sorgt somit für eine unverbrauchte Dynamik in «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten». Sie harmoniert großartig mit Johnny Depp, die Wortgefechte die sich die beiden Darsteller leisten sind urkomisch und sie zeugen auch von Charaktertiefe, die weibliche Pendants bereits etablierter Figuren sonst nie aufweisen. Vor allem spielt Cruz, die manchmal die Tendenz zu einer gewissen Aufdringlichkeit aufzeigt, ihre temperamentvolle, listige Piratin mit einer lobenswerten Leichtigkeit.

Dadurch läuft sie Geoffrey Rushs Barbossa in der Position von Jack Sparrows idealem Gegenstück fast schon den Rang ab. Der lässt sich von Cruz jedoch nicht so leicht verdrängen: Als sich nun der „richtigen“ Seite des Rechts verschriebener Ex-Pirat gibt Geoffrey Rush unbeirrt sein prächtig-übertriebenes Spiel ab, stiehlt tolldreist jede Szene, in der er sich befindet und zickt mit Johnny Depp alias Jack Sparrow herum, als seien sie ein altes Ehepaar. Oder zwei selbstverliebte, den anderen tief in ihrem Herzen dennoch bewundernde, eitle Gockel, die sich um die selbe Frau zanken. In dem Fall ist die Frau ein Schiff mit schwarzen Segeln, doch das macht den ganzen Hahnenkampf nur umso amüsanter. Dem Zusammenspiel von Geoffrey Rush und Johnny Depp wurde erfreulicherweise viel Leinwandzeit eingeräumt, so dass die Darsteller der ewigen Rivalität zwischen Barbossa und Sparrow sogar neue Substanz verleihen konnten.

Dadurch läuft sie Geoffrey Rushs Barbossa in der Position von Jack Sparrows idealem Gegenstück fast schon den Rang ab. Der lässt sich von Cruz jedoch nicht so leicht verdrängen: Als sich nun der „richtigen“ Seite des Rechts verschriebener Ex-Pirat gibt Geoffrey Rush unbeirrt sein prächtig-übertriebenes Spiel ab, stiehlt tolldreist jede Szene, in der er sich befindet und zickt mit Johnny Depp alias Jack Sparrow herum, als seien sie ein altes Ehepaar. Oder zwei selbstverliebte, den anderen tief in ihrem Herzen dennoch bewundernde, eitle Gockel, die sich um die selbe Frau zanken. In dem Fall ist die Frau ein Schiff mit schwarzen Segeln, doch das macht den ganzen Hahnenkampf nur umso amüsanter. Dem Zusammenspiel von Geoffrey Rush und Johnny Depp wurde erfreulicherweise viel Leinwandzeit eingeräumt, so dass die Darsteller der ewigen Rivalität zwischen Barbossa und Sparrow sogar neue Substanz verleihen konnten. Der britische Leinwandveteran Ian McShane («Deadwood») kann bei all dieser Leidenschaftlichkeit nicht gänzlich mithalten. Zwar ist sein Blackbeard eine weitere eindrucksvoll überlebensgroße Schurkenfigur, aber er legt längst nicht so viel ansteckende, kindliche Spielfreude in den niederträchtigen Piratenkapitän hinein, wie es zuvor Geoffrey Rush und Bill Nighy (als Davy Jones in Teil 2 & 3) taten. Somit ist der seines Rufes wohlgewisse, selbstgefällige Voodoo-Pirat Blackbeard trotz einer gewissen Coolness der schwächste schurkische Pirat in der bisherigen Saga. Im Gegensatz zu seiner dämonischen Crew ist er mit seiner unheimlichen Fähigkeit, sein Schiff zum Leben zu erwecken, allerdings immer noch eine Bereicherung für die Filmreihe. Blackbeards Zombie-Mannschaft fällt nämlich meilenweit hinter den einprägsamen Skelett-Piraten aus «Fluch der Karibik» und der effekttechnisch umwerfenden Crew von Davy Jones zurück. Würde man die Zombies aus dem Film streichen, fiele es wahrscheinlich keiner Seele auf. Sie stehen ab und an dekorativ-bedrohlich im Bild herum, drücken dem Abenteuer aber keineswegs ihren Stempel auf. Hiermit haben die Autoren ein Element des weiter schrumpfenden Vorrats an übernatürlichen Elementen, denen man sich bedienen kann, vollkommen verschenkt.

Zu Lande, zu Wasser und in fremderen Gezeiten

Die Geschichte, die «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» erzählt, lässt sich grob in drei (zeitlich ungleiche) Teile segmentieren: Zu Beginn steht der London-Part, der mit seiner leichtgängigen, flott inszenierten Action sehr stark an «Fluch der Karibik» erinnert, wobei er sein Setting bestmöglich ausnutzt, um dadurch neue Elemente in die Kinoreihe einzubringen. Es ist ein toller, abwechslungsreicher Einstieg in die möglicherweise winkende zweite «Pirates of the Caribbean»-Trilogie, und Hans Zimmers Filmmusik während dieser Sequenzen unterstreicht das aufkommende Feeling dieses London-Segments perfekt.

Den gesamten Film über, aber insbesondere während dieses ersten Aktes, spielt Hans Zimmer virtuos mit den Zuschauererwartungen. Vor allem bietet er dadurch eingefleischten Fans der Reihe ein heiteres Melodienraten, indem er fröhlich mit Eigenzitaten spielt und diese in neue, unverbrauchte Arrangements mit neuen Themen einbettet. Es ist ein fröhlicher, selbstbewusster Umgang mit der Kontinuität, ohne dabei uninspiriert zu werden. Wer Zimmer generell kritisiert, wird dies trotzdem zum Anlass nehmen, ihm zu wenig neue Ideen vorzuwerfen; nachdem «Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt» in den Ohren mancher Kritiker zu viele neue Leitmotive und zu wenig der geliebten Stücke aus den Vorgängerteilen bot. Man kann es halt nicht allen Recht machen.

Sobald das temporeiche London-Segment sein Ende nimmt, beginnt ein kurzer Abstecher auf Blackbeards mysteriöses Schiff. Dieser Part von «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» ist, trotz einer erfinderischen Meuterei-/Voodoo-Sequenz, aufgrund manch schleppender Seefahrerdialoge und der lahmen Zombie-Crew das schwächste Kapitel des Films. Hier müssen allein die munter verlogene Turtelei zwischen Jack Sparrow und Angelica, sowie in seinem zunächst eigenen Subplot ein aufgetragene Reden schwingender Barbossa, die gefühlte Laufzeit kurz halten. In die Filmmusik fügt derweil ein sich erstaunlich gut ins Orchester einfügendes Flamenco-Gitarren-Element ein, für welches Hans Zimmer extra das Grammy-prämierte, mexikanische Gitarrenduo Rodrigo y Gabriela ins Studio holte, welches kräftige neue Themen und packende Varianten alter Themen für den Film beisteuerte.

Sobald das temporeiche London-Segment sein Ende nimmt, beginnt ein kurzer Abstecher auf Blackbeards mysteriöses Schiff. Dieser Part von «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» ist, trotz einer erfinderischen Meuterei-/Voodoo-Sequenz, aufgrund manch schleppender Seefahrerdialoge und der lahmen Zombie-Crew das schwächste Kapitel des Films. Hier müssen allein die munter verlogene Turtelei zwischen Jack Sparrow und Angelica, sowie in seinem zunächst eigenen Subplot ein aufgetragene Reden schwingender Barbossa, die gefühlte Laufzeit kurz halten. In die Filmmusik fügt derweil ein sich erstaunlich gut ins Orchester einfügendes Flamenco-Gitarren-Element ein, für welches Hans Zimmer extra das Grammy-prämierte, mexikanische Gitarrenduo Rodrigo y Gabriela ins Studio holte, welches kräftige neue Themen und packende Varianten alter Themen für den Film beisteuerte.Das Herzstück des Films ist jedoch der mit der Meerjungfrauen-Jagd eingeläutete dritte Part. Dort wird in bester Indiana-Jones-Tradition eine übernatürliche Artefaktsuche abgehalten, die dem Zuschauer sehr kurzweiligen Abenteuer-Spaß in einer sensationell abfotografierten Dschungellandschaft bietet. Die vielen Hürden, die die Piraten auf ihrer Suche nach dem Jungbrunnen nehmen müssen, erfinden das Abenteuer-Rad nicht gänzlich neu, allerdings werden sie sehr einfallsreich, spannend und mit der idealen Balance zwischen Ernst und Ironie umgesetzt. Die Actionsegmente sind deutlich kürzer als in den Vorgängerfilmen, dafür setzt Regisseur Rob Marshall stärker auf eine intensive Atmosphäre. Die vereinzelten, säbelrasselnden Scharmützel, denen sich Jack Sparrow und Co. stellen müssen, wurden vom Musicalchoreographen aber, wie erhofft, mit einem ganz eigenen, reizvollen Rhythmus inszeniert. Der Schnitt von Steven-Spielberg-Veteran Michael Kahn («Jäger des verlorenen Schatzes», «Jurassic Park») ist zwar keineswegs hektisch und vermag es, die imponierenden Landschaftsbilder nachhaltig einzusetzen, in den Schwertkampf-Szenen hätte er aber noch eine Spur langsamer sein dürfen, um Marshalls Stärken weiter zu unterstreichen.

Eine einfache, abenteuerliche Piratenmär

«Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» ist deutlich simpler gestrickt als seine direkten Vorgängerfilme. Weshalb trotzdem einige Kino-Kritiken über eine komplizierte, unverständliche Story klagen, ist schlichtweg unverständlich. Aufgrund seiner überschaubareren Figurenkonstellation und den überdeutlich statuierten Regeln, denen die Fantasyelemente des Films gehorchen, ist «Fremde Gezeiten» sogar leichter verständlich als der erste Teil, der stets als gelungeneres Beispiel herangezogen wird. Man muss sich also langsam wirklich Sorgen machen, ob die Sommerhitze einigen Kritikern nicht sämtliche Aufnahmefähigkeit raubt.

«Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» ist deutlich simpler gestrickt als seine direkten Vorgängerfilme. Weshalb trotzdem einige Kino-Kritiken über eine komplizierte, unverständliche Story klagen, ist schlichtweg unverständlich. Aufgrund seiner überschaubareren Figurenkonstellation und den überdeutlich statuierten Regeln, denen die Fantasyelemente des Films gehorchen, ist «Fremde Gezeiten» sogar leichter verständlich als der erste Teil, der stets als gelungeneres Beispiel herangezogen wird. Man muss sich also langsam wirklich Sorgen machen, ob die Sommerhitze einigen Kritikern nicht sämtliche Aufnahmefähigkeit raubt.Ein Kritikpunkt, der auf «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» hingegen sehr wohl zutrifft, ist, dass er weniger Überraschungen als der Original-«Fluch der Karibik» zu bieten hat. Zudem fühlt sich Jack Sparrows viertes Abenteuer auch wie sein bisher kleinstes an, selbst wenn das Marketing anderes behauptet und das Budget vermuten lässt, dass wenigstens Teil 1 übertroffen werden muss. Ob der verlorene Pomp gut oder schlecht ist, liegt, wie so häufig, im Abenteuerdurst des Betrachters.

Tonal ist «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» ein sehr interessanter Fall. Insgesamt präsentiert sich der Film als einfaches, beschwingtes Action-Abenteuer, aber er entwickelt nach dem London-Segment auch ein düsteres Element. Dieses ist aber nicht mit der dramatischen Düsternis von Teil 2 & 3 zu verwechseln (welches aufgedrehtem Humor gegenübergestellt wurde). Viel mehr hat «Fremde Gezeiten» nach den zwei schwerwiegenden Fantasy-Epen der «Pirates of the Caribbean»-Reihe etwas von einer Seefahrer-Schauermär. Die verführerischen, unheilvollen Meerjungfrauen, der keinen Spaß verstehende Blackbeard mit seinem mysteriösen Voodoo-Zauber, der heruntergefahrene Slapstickhumor, die intensivere Atmosphäre im reinen Abenteuer-Segment des Films, all dies rechnet sich zu einer schaurig-schönen Grundstimmung zusammen. Seltsamerweise ohne, dass dadurch die Leichtfüßigkeit dieses Films leiden muss.

Aufgrund der dunklen Grundstimmung muss jedoch eine klare Warnung an 3D-Kinogänger gerichtet werden: Da viele visuell beeindruckende Szenen des Films im Dunkeln stattfinden, hängt die Qualität der 3D-Effekte stark davon ab, wie viel Geld und Pflege die Kinos ihr Equipment stecken. «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» wurde nahezu ausschließlich mit modernsten 3D-Kameras gedreht (nur eine Szene wurde aufgrund des schwer erreichbaren Drehorts in 2D gedreht und dann konvertiert), und man merkt vielen Szenen an, dass sie mit 3D im Hinterkopf konzipiert wurden, aber je nach Kino kann sich das Ergebnis irgendwo zwischen passabel und phänomenal einordnen. Als Vergleichswert bietet sich am ehesten «Tron: Legacy» an. Wer den kristallklar in seinem Kino erlebte, muss sich nicht nach einer neuen Spielstätte umschauen.

Die Ausbeute: Was bleibt im Vergleich zu den Vorgängern?

Im Zentrum von «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» steht natürlich nach wie vor Johnny Depp in seiner Paraderolle Captain Jack Sparrow. Und man sieht im förmlich an, wie sehr er diese Figur liebt. Sein Genuss an Jack Sparrow, seiner subversiven Art und den ironischen Sprüchen ist es auch, die «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» auch ohne Orlando Bloom und Keira Knightley die Identität einer «Fluch der Karibik»-Fortsetzung gibt. Jack Sparrow ist so unterhaltsam wie eh und je, aufgrund der Natur seines jüngsten Abenteuers aber wieder bodenständiger, als in den letzten zwei Teilen der Reihe.

Fazit: Alles in allem ist «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» ein leichtfüßiger Neubeginn der piratigen Kinoreihe, der als schaurig-abenteuerliches Seemannsgarn garantiert einige Fans von Jack Sparrow zurückgewinnen wird. Und wer die exzentrischeren Fortsetzungen von «Fluch der Karibik» mehr als das Original mag, wird nicht unbedingt seinen neuen Lieblingsteil der Reihe vorfinden, doch sicherlich ebenfalls gut unterhalten. Neue Liebhaber wird Jack Sparrow dagegen bestimmt nicht anheuern können, denn selbst wenn die Zutaten neu gemischt sind und Penélope Cruz brillant mit Johnny Depp interagiert, so bleiben es weiterhin die selben Grundideen, die schon «Fluch der Karibik» ausmachten. Nur etwas «Indiana Jones»-mäßiger.

17.05.2011 06:30 Uhr

• Sidney Schering

Kurz-URL: qmde.de/49675